防犯カメラで犯罪ゼロへ!自治体と警察の連携強化による地域安全対策

自治体と警察が連携した防犯カメラ活用は、地域の安全確保に不可欠です。この記事を読めば、自治体主導の設置計画や運用ルール、警察による捜査での映像活用、両者の連携強化策、そして犯罪抑止や検挙率向上といった具体的な効果が分かります。プライバシー保護などの課題にも触れつつ、安全な街づくりに向けた最新の取り組みと住民ができる協力について解説します。

目次[非表示]

- 1.なぜ今自治体と警察による防犯カメラ活用が重要なのか

- 1.1.地域社会が抱える防犯上の課題

- 1.2.犯罪抑止と検挙における防犯カメラの役割

- 2.自治体主導の防犯カメラ設置と運用体制

- 2.1.自治体による防犯カメラ設置計画の策定プロセス

- 2.2.自治体が進める設置場所の選定基準

- 2.3.防犯カメラ設置費用と活用できる補助金制度

- 2.4.自治体における防犯カメラの維持管理と運用ルール

- 3.警察による防犯カメラ映像の活用と捜査協力

- 3.1.事件発生時の警察への迅速な映像提供

- 3.2.警察の捜査における防犯カメラ映像の重要性

- 3.3.肖像権とプライバシー保護への警察の配慮

- 4.自治体と警察の連携強化が地域安全のカギ

- 4.1.効果的な情報共有と自治体警察間の連携体制

- 4.2.協定締結による自治体と警察の協力関係強化

- 4.3.地域防犯協議会など連携の場づくり

- 5.防犯カメラ設置による具体的な効果と実績

- 6.防犯カメラ導入における課題と今後の対策

- 6.1.プライバシー保護と運用の透明性確保

- 6.1.1.防犯カメラ運用ガイドライン策定の重要性

- 6.2.設置場所や費用負担に関する課題

- 6.3.AI分析など防犯カメラ技術革新への対応

- 7.参考になる自治体と警察の連携事例紹介

- 8.地域住民ができる防犯カメラ設置への協力

- 8.1.自治体への設置要望や意見提出の方法

- 8.2.地域ぐるみでの防犯意識向上のために

- 9.まとめ

なぜ今自治体と警察による防犯カメラ活用が重要なのか

私たちの暮らしを取り巻く環境は、日々変化しています。それに伴い、犯罪の手口も多様化・巧妙化し、地域社会が抱える安全への脅威は新たな局面を迎えています。かつてのような地域住民同士の強い繋がりによる見守りの目が減少しつつある現代において、テクノロジーを活用した防犯対策の重要性はますます高まっています。特に、自治体と警察が緊密に連携し、防犯カメラを戦略的に活用することは、地域全体の安全・安心を守る上で不可欠な要素となっています。

本章では、なぜ今、自治体と警察が手を取り合って防犯カメラの活用を進めることが重要視されているのか、その背景にある社会的な課題と、防犯カメラが果たす具体的な役割について詳しく解説します。

地域社会が抱える防犯上の課題

現代の日本社会は、様々な防犯上の課題に直面しています。これらの課題は、従来の防犯対策だけでは対応が難しくなってきている現状を示唆しています。

● 犯罪の多様化と巧妙化:振り込め詐欺や還付金詐欺に代表される特殊詐欺の被害は依然として深刻です。また、インターネットを利用したサイバー犯罪、巧妙な手口の窃盗、ストーカーやDV(ドメスティック・バイオレンス)、児童虐待といった、個人のプライバシー空間や見えにくい場所で発生する犯罪も増加傾向にあり、地域社会全体で対策を講じる必要性が高まっています。

● 地域コミュニティの変化:都市部への人口集中が進む一方で、地域における人間関係の希薄化も指摘されています。かつて地域社会が持っていた「ご近所の目」による自然な監視機能が低下し、犯罪者が活動しやすい死角が生まれやすくなっています。また、単身世帯や共働き世帯の増加により、日中の地域を見守る目も少なくなっています。

● 高齢化社会の進展:高齢者を狙った悪質な犯罪が増加しています。同時に、一人暮らしの高齢者や認知症の方の見守りといった、福祉的な観点からの安全確保も地域社会の重要な課題となっています。防犯カメラは、こうした見守り活動を補完する役割も期待されています。

● 自然災害や緊急事態への備え:地震や台風などの自然災害発生時には、避難所の安全確保や、混乱に乗じた犯罪の発生が懸念されます。災害時の状況把握や治安維持においても、防犯カメラの映像は重要な情報源となり得ます。

これらの課題に対し、自治体と警察がそれぞれの役割を果たしつつ、効果的に連携していくことが、地域全体の安全レベルを向上させる鍵となります。

犯罪抑止と検挙における防犯カメラの役割

防犯カメラは、地域社会が抱える様々な課題に対応し、安全・安心なまちづくりに貢献する上で、極めて重要なツールです。その役割は大きく「犯罪抑止」と「犯罪発生後の対応(検挙・状況把握)」に分けられます。

● 犯罪抑止効果(未然防止):防犯カメラの設置は、「見られている」という意識を潜在的な犯罪者に与え、犯罪を思いとどまらせる強力な抑止力となります。特に、駅周辺、繁華街、通学路、公園、駐車場など、犯罪が発生しやすい場所や住民が不安を感じる場所に設置することで、その効果は高まります。設置を示すステッカーや看板も、抑止効果を高める上で有効です。

● 事件発生時の証拠確保と早期解決:万が一、犯罪が発生した場合、防犯カメラの映像は犯人の特定や逃走経路の割り出しに繋がる客観的で有力な証拠となります。映像は、警察の捜査を大きく進展させ、事件の早期解決に不可欠な役割を果たします。これにより、検挙率の向上にも大きく貢献します。

● 事件・事故の状況把握:犯罪だけでなく、交通事故や雑踏事故などが発生した際にも、防犯カメラの映像は発生状況や原因を正確に把握するための重要な情報を提供します。これにより、迅速かつ的確な対応や再発防止策の検討が可能になります。

● 住民の体感治安向上と安心感の醸成:防犯カメラが設置されていること自体が、地域住民にとって「守られている」という安心感に繋がります。地域全体の防犯意識の向上にも寄与し、住民が主体的に地域の安全活動に参加するきっかけとなることも期待されます。

このように、防犯カメラは犯罪の未然防止から発生後の迅速な対応、さらには住民の安心感向上に至るまで、多岐にわたる役割を担っています。これらの効果を最大限に引き出すためには、自治体による計画的な設置・運用と、警察による適切な映像活用、そして両者の緊密な連携が不可欠なのです。

自治体主導の防犯カメラ設置と運用体制

近年、地域社会の安全確保のため、多くの自治体が主体となって防犯カメラの設置と運用を進めています。ここでは、自治体がどのように防犯カメラの設置計画を立て、場所を選定し、費用を確保し、そして適切に維持管理・運用していくのか、その具体的な体制について解説します。

自治体による防犯カメラ設置計画の策定プロセス

自治体による防犯カメラ設置は、場当たり的に行われるものではなく、綿密な計画に基づいて段階的に進められます。一般的な策定プロセスは以下の通りです。

1.現状分析と課題把握:まず、管轄区域内の犯罪発生状況(警察から提供される統計データなど)、住民からの要望、既存の防犯設備などを詳細に分析し、防犯上の課題を明確にします。住民アンケートや地域懇談会などを通じて、地域の声を直接聞くことも重要です。

2.基本方針の策定:分析結果に基づき、防犯カメラ設置の目的(犯罪抑止、事件解決支援、住民の体感治安向上など)、設置エリアの優先順位、整備目標(設置台数やカバー範囲など)といった基本方針を定めます。

3.設置計画案の作成:基本方針に沿って、具体的な設置場所の候補、カメラの種類・性能、設置スケジュール、概算費用、運用体制などを盛り込んだ設置計画案を作成します。

4.関係機関との協議・調整:計画案について、警察、地域の防犯協会、町内会・自治会、商店街など、関係機関や団体と協議し、意見交換や調整を行います。

5.パブリックコメント(意見公募)の実施:計画案を広く住民に公開し、意見を募集します。寄せられた意見を考慮し、計画案の修正や改善を行います。住民理解を得るための重要なプロセスです。

6.議会での審議・承認:最終的な設置計画案と関連予算案を自治体の議会に提出し、審議を経て承認を得ます。

7.事業者選定と設置工事:承認後、入札などにより設置・保守を行う事業者を選定し、契約を締結。計画に基づいて設置工事を進めます。

このプロセスを通じて、客観的なデータと住民の意見に基づいた、実効性の高い防犯カメラ設置計画が策定されます。

自治体が進める設置場所の選定基準

防犯カメラの効果を最大限に引き出すためには、戦略的な設置場所の選定が不可欠です。自治体は、以下のような基準を総合的に考慮して設置場所を決定します。

選定基準 |

具体的な内容 |

|---|---|

犯罪発生状況 |

過去に犯罪(特に街頭犯罪、侵入盗、ひったくり等)が多発している地域や、犯罪発生が懸念される場所を優先します。警察が保有する犯罪統計データやヒヤリハットマップなどが参考にされます。 |

住民・地域の要望 |

住民アンケート、地域懇談会、町内会・自治会からの要望などを考慮します。地域住民が不安を感じている場所への設置は、体感治安の向上にも繋がります。 |

公共性・利用頻度 |

駅周辺、商店街、公園、通学路、主要な交差点、公共施設の周辺など、不特定多数の人が利用する公共性の高い場所を重視します。 |

地理的条件 |

見通しの悪い路地、死角になりやすい場所、街灯が少なく暗い場所など、犯罪を誘発しやすい地理的要因を持つ場所を選定します。 |

費用対効果 |

設置や維持管理にかかる費用と、それによって得られる防犯効果(犯罪抑止効果、捜査への貢献度など)を考慮し、効率的な設置を目指します。電源確保や設置工事の容易さも検討要素となります。 |

既存カメラとの連携 |

既に設置されている他の防犯カメラ(商店街設置、民間設置など)との位置関係を考慮し、カメラ網全体で死角を減らすように配置します。 |

これらの基準に基づき、客観的なデータと地域の声を反映させながら、優先順位をつけて設置場所が決定されます。特定の場所に偏ることなく、地域全体の安全性が向上するよう配慮されます。

防犯カメラ設置費用と活用できる補助金制度

防犯カメラの設置には、初期費用と維持管理費(ランニングコスト)が発生します。自治体はこれらの費用を予算化しますが、財政負担を軽減するために国や都道府県の補助金制度を活用することが一般的です。

主な費用項目

費用区分 |

主な内容 |

備考 |

|---|---|---|

|

初期費 |

機器購入費 |

カメラ本体、録画装置、モニター、設置用ポール、ケーブルなど |

設置工事費 |

機器の取り付け、配線工事、電源工事など |

|

システム構築費 |

ネットワーク設定、映像管理ソフトウェア導入など |

|

|

維持管理費 (ランニングコスト) |

電気料金 |

カメラや録画装置の稼働に必要な電力 |

通信回線費 |

ネットワークカメラの場合のインターネット回線費用など |

|

保守点検費 |

定期的な機器の点検、清掃、消耗品交換など |

|

修繕費 |

故障時の修理費用、機器の更新費用など |

活用できる補助金制度の例

● 国の補助金デジ:タル庁が推進する「デジタル田園都市国家構想交付金」の一部を防犯カメラ整備に活用するケースや、特定の目的(通学路の安全対策など)に特化した補助金が設けられる場合があります。

● 都道府県の補助金:各都道府県が独自に、市町村や地域団体(町内会、商店街など)が行う防犯カメラ設置に対して補助金制度を設けている場合があります。「地域防犯力強化支援事業」といった名称で実施されることが多いです。

● 市町村独自の補助金:市町村が、町内会や自治会、商店街などが自主的に設置する防犯カメラに対して、設置費用の一部を補助する制度を設けている場合もあります。

これらの補助金制度は、年度や自治体によって内容や条件が異なるため、最新の情報を各自治体のウェブサイトや担当部署(防災課、危機管理課、市民協働課など)で確認することが重要です。

自治体における防犯カメラの維持管理と運用ルール

防犯カメラは設置して終わりではなく、継続的な維持管理と適切な運用があって初めてその効果を発揮し、信頼性を保つことができます。自治体は、以下の点に留意して体制を整備しています。

維持管理体制

● 定期点検の実施:カメラの角度調整、レンズの清掃、録画状況の確認、機器の動作確認などを定期的(例:年に1〜2回)に行います。専門業者に委託する場合が多いです。

● 故障・不具合への対応:故障や不具合が発生した場合に、迅速に修理・交換できる体制を確保します。保守契約を結び、対応窓口を明確にしておくことが一般的です。

● 記録媒体の管理:録画データの保存期間(条例やガイドラインで定められる)を遵守し、期間経過後は適切に消去します。

運用ルール(ガイドライン)の策定と遵守

防犯カメラの運用にあたっては、プライバシー保護への配慮が最も重要な課題の一つです。多くの自治体では、個人情報保護条例に基づき、以下のような内容を含む「防犯カメラ設置運用ガイドライン」を策定し、公表しています。

● 管理責任者の明確化:誰が防犯カメラシステム全体の管理責任を負うのかを明確に定めます。通常、自治体の担当部署の長などが指定されます。

● 設置目的の限定:防犯カメラの設置目的を「犯罪の防止及び抑止」「事件・事故発生時の状況確認及び捜査協力」などに限定し、それ以外の目的での利用を禁止します。

● 設置場所の表示:防犯カメラが作動中であることを示すステッカーや表示板を、カメラの設置場所付近に掲示します。これにより、住民への周知と犯罪抑止効果を高めます。

● 撮影範囲の制限:公共空間を撮影対象とし、個人の住居内部など、プライバシー性の高い場所が映り込まないよう、カメラの角度や向きを調整します。

● 映像データの適正管理:

- 保存期間:映像データの保存期間を必要最小限(例:1ヶ月程度)に定めます。

- アクセス権限:映像データを閲覧・操作できる担当者を限定し、不正なアクセスや持ち出しを防ぎます。

- 利用・提供の制限:捜査機関からの法令に基づく照会など、条例やガイドラインで定められた正当な理由がある場合に限り、映像データを提供します。提供記録を必ず作成・保管します。

● 苦情・相談窓口の設置:防犯カメラの運用に関する住民からの苦情や相談に対応する窓口を設置します。

これらのルールを厳格に遵守し、運用の透明性を確保することで、住民の理解と信頼を得ながら、防犯カメラを効果的に活用していくことが求められます。

警察による防犯カメラ映像の活用と捜査協力

地域の安全を守る上で、自治体が設置した防犯カメラは重要な役割を果たしますが、その真価は警察との連携によって最大限に発揮されます。事件発生時における迅速な映像提供と、それを活用した警察の捜査活動は、犯人検挙や犯罪抑止に不可欠な要素です。ここでは、警察による防犯カメラ映像の活用と、その際の捜査協力体制、そしてプライバシー保護への配慮について詳しく解説します。

事件発生時の警察への迅速な映像提供

ひとたび事件が発生した場合、現場周辺の防犯カメラ映像は、事件解決に向けた初動捜査の鍵を握っています。犯人の逃走経路の特定、車両の割り出し、犯行状況の確認など、一刻も早く映像を入手し分析することが、事件の早期解決に繋がります。

そのためには、自治体と警察の間で、防犯カメラ映像の提供に関する手続きを明確化し、迅速な連携体制を構築しておくことが極めて重要です。多くの自治体では、警察からの捜査関係事項照会や裁判所が発付する令状に基づき、あるいは事前に締結された協定に基づいて、必要な映像を速やかに提供する仕組みを整えています。

具体的には、以下のような流れで映像提供が行われることが一般的です。

1.事件発生・覚知

2.警察による現場周辺の防犯カメラ設置状況の確認

3.自治体(またはカメラ管理者)への映像提供要請(捜査関係事項照会、令状、協定に基づく依頼など)

4.自治体による映像データの抽出・提供

5.警察による映像解析・捜査への活用

このプロセスがスムーズに進むよう、日頃から自治体と警察が連絡体制を確認し、担当者間での情報共有を図っておくことが、「いざ」という時の迅速な対応を可能にします。

警察の捜査における防犯カメラ映像の重要性

防犯カメラの映像は、客観的な証拠として極めて高い価値を持ち、現代の警察捜査において欠かせないツールとなっています。その活用場面は多岐にわたり、事件解決に大きく貢献しています。

警察の捜査における防犯カメラ映像の主な活用場面とその役割は、以下の表のように整理できます。

活用場面 |

具体的な役割 |

容疑者の特定・追跡 |

人相、着衣、身体的特徴、使用車両(ナンバープレート、車種、色など)、逃走経路や潜伏先の推定に繋がる情報を把握します。 |

犯行状況の解明 |

犯行の一部始終やその前後の状況を客観的に記録し、犯行手口、凶器の有無、共犯者の存在などを明らかにします。 |

アリバイの確認 |

容疑者や重要参考人の事件発生時刻前後の行動を映像で確認し、供述の裏付けや矛盾点の発見、アリバイの成立・不成立を判断する客観的証拠となります。 |

目撃情報の補強・裏付け |

目撃者の証言だけでは曖昧な部分を映像で補完したり、証言の信憑性を確認したりするために活用されます。 |

事件発生前の不審行動把握 |

事件発生前に現場周辺を下見するような不審な人物や車両の動きを捉え、計画的な犯行の立証や、関連する他の事件との繋がりを探る手がかりとなります。 |

未解決事件の再捜査 |

過去の事件映像を最新の画像解析技術などで再分析することにより、新たな事実や証拠を発見し、未解決事件の解決に繋がるケースもあります。 |

このように、防犯カメラ映像は、点と点だった捜査情報を線で結びつけ、事件の全体像を明らかにする上で、決定的な役割を果たすことが少なくありません。

肖像権とプライバシー保護への警察の配慮

防犯カメラ映像は捜査に不可欠である一方、そこには多くの人々の姿が記録されており、肖像権やプライバシーへの配慮が絶対条件となります。警察は、映像の活用にあたり、法律や内部規程に基づき、個人の権利を不当に侵害することのないよう、細心の注意を払っています。

警察が防犯カメラ映像を取り扱う際の主な配慮事項は以下の通りです。

配慮事項 |

具体的な内容 |

関連法規・規程など |

目的外利用の禁止 |

提供を受けた映像は、原則として要請理由となった事件の捜査目的以外には使用しません。他の目的で利用する必要が生じた場合は、改めて法的な手続きを踏みます。 |

刑事訴訟法、 警察の内部規程、 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) |

必要最小限の利用 |

捜査に必要な範囲を特定し、関係のない映像までむやみに閲覧したり、広範囲のデータを不必要に取得したりすることは避けます。 |

刑事訴訟法、 警察の内部規程 |

適正な手続きの遵守 |

映像の取得にあたっては、原則として裁判官の発する令状に基づき行われます。所有者や管理者の同意に基づく任意提出の場合も、強制によらず、適正な手続きによって行われます。 |

刑事訴訟法、 個人情報保護法 |

厳格な情報管理 |

取得した映像データは、不正アクセス、漏洩、滅失、改ざん等を防止するため、施錠管理された場所での保管、アクセス権限の設定、不要になったデータの適切な削除など、厳格な管理体制のもとで取り扱われます。 |

個人情報保護法、 各都道府県警察の規程、 情報セキュリティに関する規程 |

事件に関係ない人物への配慮 |

捜査資料として映像を用いる際、事件に直接関係のない人物のプライバシー保護のため、必要に応じて画像にマスキング処理を施すなどの配慮を行います。 |

警察の内部規程、 運用上の配慮 |

自治体が定める防犯カメラの設置・運用ガイドラインにおいても、警察への映像提供に関するルールが定められており、警察はこのガイドラインも遵守しながら、適正な捜査活動を行っています。捜査上の必要性と個人のプライバシー保護のバランスを取りながら、防犯カメラ映像を効果的に活用していくことが求められています。

自治体と警察の連携強化が地域安全のカギ

防犯カメラの効果を最大限に引き出し、地域全体の安全・安心を守るためには、設置者である自治体と、捜査機関である警察との緊密な連携が不可欠です。それぞれの役割を理解し、協力体制を構築することが、犯罪に強いまちづくりを実現する上で極めて重要となります。

効果的な情報共有と自治体警察間の連携体制

事件発生時や不審者情報があった際に、自治体が管理する防犯カメラの映像を迅速かつ適切に警察へ提供できる体制を整えることが重要です。そのためには、平常時から両者間で連絡窓口を明確にし、情報共有の手順やルールを定めておく必要があります。例えば、以下のような取り組みが考えられます。

● 定期的な協議の場の設定:自治体の担当部署と所轄警察署との間で、防犯カメラの運用状況、地域の犯罪情勢、新たな課題などについて定期的に情報交換や意見交換を行う場を設けます。

● 緊急連絡体制の構築:事件発生時など、緊急に映像提供が必要となる場合に備え、休日や夜間を含めた連絡体制を確立します。

● システム連携の検討:可能であれば、防犯カメラの設置場所情報を地図上で共有したり、映像提供依頼を電子的に行えるシステムを導入したりするなど、ICTを活用した連携強化も有効です。

これらの取り組みを通じて、いざという時にスムーズに連携できる実効性のある体制を構築することが、地域安全の向上に直結します。

協定締結による自治体と警察の協力関係強化

自治体と警察との間で、防犯カメラの運用や映像提供に関する協定を締結することは、協力関係を強化し、円滑な連携を促進する上で非常に有効です。協定には、主に以下のような内容を盛り込むことが一般的です。

項目例 |

主な内容 |

|---|---|

目的 |

地域における犯罪の予防及び検挙、事故原因の究明等に寄与することを目的とすることを確認します。 |

対象カメラ |

協定の対象となる自治体設置の防犯カメラの範囲を明確にします。 |

映像提供の手続き |

警察からの捜査関係事項照会に基づく映像提供依頼の方法、自治体における提供可否の判断基準、提供データの形式、手続きの流れなどを具体的に定めます。 |

費用負担 |

映像データの複製等にかかる実費負担など、費用に関する取り決めを定めます。 |

守秘義務と個人情報保護 |

提供された映像データの適正管理、目的外利用の禁止、捜査情報の守秘義務など、個人情報保護とプライバシーへの配慮に関する事項を定めます。個人情報保護条例との整合性も確保します。 |

連絡体制 |

平常時及び緊急時の連絡窓口や担当者を明確にします。 |

協議・見直し |

協定内容や運用状況について、定期的に協議し、必要に応じて見直しを行う旨を定めます。 |

このような協定を締結することで、相互の役割と責任が明確になり、より安定的かつ継続的な協力関係を築くことができます。これにより、防犯カメラ映像の適正かつ効果的な活用が促進されます。

地域防犯協議会など連携の場づくり

自治体と警察だけでなく、地域住民、自治会、商店街、学校、企業など、地域の多様な主体が参加する「地域防犯協議会」のような場を設けることも、連携強化において重要です。このような協議会は、以下のような役割を果たします。

● 地域の防犯課題の共有:地域の犯罪発生状況や住民が不安に感じている場所などの情報を共有し、課題認識を深めます。

● 防犯カメラ設置・運用に関する意見交換:防犯カメラの設置場所の要望や、運用に関する意見交換を行い、住民の意向を反映させる機会となります。

● 連携強化策の検討:自治体、警察、地域住民等が一体となった防犯パトロールの実施や、防犯キャンペーンの企画など、具体的な連携策を検討・推進します。

● 防犯意識の向上:協議会を通じて、地域全体の防犯意識を高め、住民一人ひとりが防犯活動に参加するきっかけを作ります。

多様な主体が参画し、顔の見える関係を構築しながら継続的に協議を行うことで、防犯カメラの設置・運用を含めた地域全体の防犯力を総合的に高めていくことができます。

防犯カメラ設置による具体的な効果と実績

自治体と警察が連携して戦略的に設置された防犯カメラは、地域の安全・安心を守る上で具体的な効果を発揮しています。ここでは、犯罪抑止、犯人検挙、そして住民の体感治安向上という3つの側面から、その実績と効果を詳しく見ていきましょう。

犯罪発生件数の減少効果 抑止力としての防犯カメラ

防犯カメラの設置は、犯罪を企てる者に対する強力な心理的抑止力となります。「見られている」という意識が働き、犯罪を思いとどまらせる効果が期待できるのです。実際に、防犯カメラが重点的に設置された地域では、以下のような犯罪の発生件数が減少する傾向が見られます。

● 街頭犯罪: ひったくり、路上強盗、痴漢、わいせつ事案など、路上で発生する犯罪の抑止に効果を発揮します。人通りの少ない場所や夜間の犯罪抑止に特に有効です。

● 侵入盗: 店舗や事務所、住宅への侵入窃盗に対しても抑止効果があります。設置場所を明示することで、狙われにくい環境を作ることができます。

● 自動車・自転車盗、車上ねらい: 駐車場や駐輪場、路上での盗難や車上ねらいの抑止につながります。

● 器物損壊・いたずら: 公園の遊具や公共物へのいたずら、落書きなどの防止にも役立ちます。

多くの自治体で、防犯カメラ設置後に犯罪認知件数が有意に減少したというデータが報告されています。例えば、ある都市の中心市街地において防犯カメラを増設した結果、街頭犯罪の発生件数が設置前に比べて顕著に減少したという事例もあります。これは、防犯カメラが犯罪者にとってリスクの高い環境を作り出している証左と言えるでしょう。

以下は、防犯カメラ設置による犯罪減少効果の一般的な傾向を示す例です(数値は説明のための架空のものです)。

犯罪種別 |

設置前の年間平均発生件数 |

設置後の年間平均発生件数 |

減少率 |

|---|---|---|---|

街頭犯罪 (ひったくり等) |

50件 |

30件 |

40% |

自動車盗 |

20件 |

12件 |

40% |

器物損壊 |

100件 |

65件 |

35% |

※上記はあくまで一例であり、実際の効果は設置場所、カメラの性能、地域の特性などによって異なります。

犯人検挙率の向上に貢献する防犯カメラ映像

万が一、犯罪が発生してしまった場合でも、防犯カメラは事件解決に向けた極めて重要な役割を果たします。記録された映像は、客観的な証拠として犯人の特定や逮捕に大きく貢献します。

● 容疑者の特定: 鮮明な映像は、容疑者の顔、服装、身体的特徴などを捉え、早期の特定につながります。

● 逃走経路の解明: 複数の防犯カメラ映像を連携させることで、犯行後の容疑者の足取りを追跡し、潜伏先や次の犯行の予測に役立ちます。

● 犯行状況の立証: 犯行の瞬間やその前後の状況が記録されている場合、事件の客観的な証拠となり、公判維持にも貢献します。

● アリバイの確認: 事件への関与が疑われた人物のアリバイを証明または否定するためにも活用されます。

警察庁の統計や各都道府県警察の発表によると、防犯カメラ映像が事件解決の端緒となったり、決定的な証拠となったりするケースは年々増加しています。特に、殺人、強盗などの重要犯罪や、ひき逃げ事件、特殊詐欺事件(ATMでの引き出し等)の捜査において、その効果は絶大です。自治体が設置した防犯カメラの映像が、警察の要請に応じて迅速に提供されることで、多くの事件が解決に導かれています。

住民の体感治安向上と安心感の醸成

防犯カメラの設置は、犯罪件数の減少や検挙率の向上といった客観的な効果だけでなく、地域住民が感じる「安心感」にも大きく寄与します。防犯カメラの存在は、「地域が見守られている」「何かあっても証拠が残る」という意識を住民に与え、漠然とした犯罪への不安を軽減する効果があります。

実際に、多くの自治体で実施されている住民意識調査では、防犯カメラの設置に対して肯定的な意見が多く寄せられています。

● 「夜道を歩く際の不安が減った」

● 「子どもの登下校を見守る上で安心できる」

● 「地域の防犯意識が高まったように感じる」

といった声が聞かれ、体感治安の向上に繋がっていることがうかがえます。特に、これまで犯罪が多発していた地域や、住民から不安の声が寄せられていた場所に設置された場合、その効果はより顕著に現れる傾向があります。住民の安心感の向上は、地域への愛着や定住意欲を高め、ひいては地域コミュニティの活性化にもつながる重要な要素です。

このように、自治体と警察が連携して設置・運用する防犯カメラは、犯罪抑止、検挙率向上、そして住民の安心感醸成という多岐にわたる効果を発揮し、地域社会の安全基盤を強化する上で不可欠なツールとなっています。

防犯カメラ導入における課題と今後の対策

自治体と警察が連携して防犯カメラを導入・活用することは、地域社会の安全確保に大きく貢献しますが、その過程には克服すべきいくつかの課題が存在します。効果的かつ持続可能な運用のためには、これらの課題に真摯に向き合い、適切な対策を講じていく必要があります。

プライバシー保護と運用の透明性確保

防犯カメラの設置拡大は、地域住民のプライバシーや肖像権への配慮という重要な課題を伴います。カメラが捉える映像には、個人の行動や生活に関する情報が含まれるため、その取り扱いには最大限の注意が必要です。不特定多数の人々が常時監視されているかのような不安感を抱かせないよう、設置目的や運用方法について透明性を確保し、住民の理解と信頼を得ることが不可欠です。

特に、個人情報保護法に基づき、収集した映像データの適正な管理が求められます。目的外利用や不必要な長期保存、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための厳格なルール作りと、その遵守が重要となります。

防犯カメラ運用ガイドライン策定の重要性

プライバシー保護と適正な運用の担保には、自治体ごとに具体的な「防犯カメラ運用ガイドライン」を策定・公開することが極めて重要です。このガイドラインは、設置から運用、データ管理に至るまでの統一的なルールを定め、恣意的な運用を防ぎ、住民への説明責任を果たすための根拠となります。

ガイドラインには、少なくとも以下の項目を盛り込むことが望ましいでしょう。

項目 |

内容例 |

|---|---|

設置目的 |

犯罪の抑止、事件・事故発生時の状況確認、原因究明に限定するなど、具体的な目的を明記する。 |

設置場所の選定基準 |

犯罪多発地域、通学路、公園、公共施設など、必要性の高い場所を選定する基準を示す。プライバシーへの配慮が必要な場所(住宅の窓や出入り口が直接映らない等)の基準も定める。 |

管理責任者 |

映像データの管理責任者を明確にし、その役割と責任範囲を定める。 |

撮影範囲 |

公共空間を対象とし、私有地が不必要に映り込まないよう、カメラの向きや画角を調整するルールを定める。 |

表示・周知 |

防犯カメラが作動中であることを示すステッカーや掲示板を設置し、住民への周知を図る。 |

映像データの保存期間 |

必要最小限の期間(例: 1ヶ月程度)を定め、期間経過後は確実に消去するルールを設ける。 |

映像データの利用・提供 |

警察からの捜査関係事項照会など、法令に基づく場合を除き、第三者への提供を原則禁止する。利用・提供の際の手続きや記録保管についても定める。 |

情報開示・訂正請求 |

本人からの映像データ開示請求や訂正請求に関する手続きを定める。 |

苦情・相談窓口 |

運用に関する住民からの苦情や相談に対応する窓口を設置する。 |

定期的な見直し |

社会情勢や技術の変化を踏まえ、ガイドラインを定期的に見直す仕組みを設ける。 |

これらのガイドラインは、個人情報保護委員会が示す考え方や、他の自治体の先進事例などを参考に策定し、策定プロセスにおいても住民説明会やパブリックコメントを実施するなど、住民の意見を反映させる機会を設けることが、信頼確保のために重要です。

設置場所や費用負担に関する課題

防犯カメラの導入を進める上で、設置場所の選定と費用負担は避けて通れない課題です。

設置場所については、犯罪抑止効果が期待できる場所と、住民のプライバシーへの影響を最小限に抑える場所との間で、慎重なバランスが求められます。特に住宅地付近への設置には、地域住民との丁寧な合意形成が不可欠であり、設置場所によっては電柱管理者(電力会社や通信会社)や土地所有者との調整も必要となります。

費用面では、カメラ本体や設置工事にかかる初期費用に加え、電気代、通信費、定期的なメンテナンス費用、映像データの保存費用といった継続的なランニングコストが発生します。これらの費用を自治体の財政だけで賄うことは容易ではなく、特に財政基盤の弱い自治体にとっては大きな負担となります。国や都道府県の補助金制度を活用することも有効ですが、補助対象や期間には限りがある場合が多く、長期的な運用を見据えた財源確保策(例: 地域の企業や商店街との連携、クラウドファンディングなど)の検討も必要となるでしょう。費用対効果を十分に検証し、住民に対してその必要性と効果を丁寧に説明することも重要です。

AI分析など防犯カメラ技術革新への対応

近年、AI(人工知能)技術の発展により、防犯カメラは単に映像を記録するだけでなく、高度な分析機能を持つツールへと進化しています。例えば、AIによる顔認証システム、不審な行動パターンの自動検知、特定の車両の追跡、混雑状況の把握などが可能になりつつあり、これらは犯罪捜査の効率化や、より効果的な犯罪予防策の実現に貢献する可能性を秘めています。

しかし、これらの新技術の導入には、新たな課題も伴います。AIによる自動分析は、プライバシー侵害のリスクをさらに高める可能性があります。例えば、個人の行動パターンが詳細に分析・プロファイリングされたり、顔認証データが意図せず広範囲に利用されたりする懸念です。また、AIの判断精度や公平性、誤検知のリスク、アルゴリズムのブラックボックス化といった技術的な課題や、導入・運用コストの増大、専門知識を持つ人材の確保といった問題も存在します。

そのため、AIなどの新技術を導入する際には、そのメリットとリスクを十分に比較衡量し、技術的な限界や倫理的な側面、法的な整合性について慎重に検討する必要があります。導入にあたっては、どのような技術を、どのような目的で、どのように利用するのかを明確にし、住民に対して十分な情報提供と説明を行い、社会的なコンセンサスを形成していくプロセスが不可欠です。技術の進歩に合わせて、運用ガイドラインも継続的に見直していく必要があります。

参考になる自治体と警察の連携事例紹介

全国の自治体では、地域の実情に合わせて警察と連携し、防犯カメラを活用した多様な取り組みが進められています。ここでは、先進的なシステム導入や効果的な連携体制を構築している具体的な事例を紹介します。これらの事例は、これから防犯カメラの設置や連携強化を検討する自治体にとって、大いに参考となるでしょう。

先進的な防犯カメラシステムを導入した市区町村

近年、AI(人工知能)技術の発展により、防犯カメラは単に映像を記録するだけでなく、異常検知やデータ分析といった高度な機能を持つようになりました。先進的な自治体では、これらの技術を積極的に導入し、より効果的な防犯対策を実現しています。

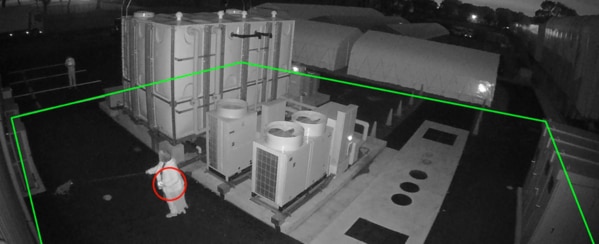

AI技術を活用した異常検知システム導入事例(例:東京都新宿区など)

日本有数の繁華街を抱える東京都新宿区などでは、人流解析や不審行動検知が可能なAIカメラを導入しています。これらのカメラは、通常とは異なる動き(急な走り出し、倒れ込み、滞留など)を自動で検知し、監視センターや警察へアラートを発信します。これにより、事件や事故の早期発見、迅速な初動対応が可能となり、体感治安の向上にも繋がっています。

導入技術 |

期待される効果 |

連携のポイント |

|---|---|---|

AIによる人流解析・異常行動検知カメラ |

事件・事故の早期発見、 雑踏警備の効率化、 不審者・不審車両の早期特定 |

検知情報のリアルタイム共有、 警察官の迅速な現場臨場体制 |

高解像度・暗所対応カメラ |

夜間や暗い場所での鮮明な映像記録、 証拠能力の向上 |

捜査に必要な高画質映像の提供協力 |

広範囲をカバーするネットワークカメラシステム構築事例(例:神奈川県横浜市など)

広大な市域を持つ横浜市のような自治体では、市内各所に設置された多数の防犯カメラをネットワークで接続し、一元的に管理・運用するシステムを構築しています。これにより、市全域の状況を効率的に把握できるだけでなく、災害発生時には被害状況の確認や避難誘導にも活用されています。警察との連携においては、事件発生場所周辺のカメラ映像を迅速に提供できる体制が整えられています。

警察とのリアルタイム情報共有を実現した自治体事例

事件発生時の迅速な対応には、自治体が管理する防犯カメラ映像をいかに早く警察に提供できるかが重要です。そのため、警察署と自治体の庁舎などを専用回線で結び、リアルタイムでの映像共有を可能にするシステムを導入する自治体が増えています。

「街頭防犯カメラシステムネットワーク」の構築(例:埼玉県警察と県内市町村)

埼玉県警察と県内の多くの市町村では、「街頭防犯カメラシステムネットワーク」を構築・運用しています。これは、各市町村が設置した防犯カメラの映像を、必要に応じて警察署からリアルタイムで確認できるシステムです。事件発生時には、警察官が現場に駆けつけながら、あるいは捜査本部から、現場周辺の状況や犯人の逃走経路などをカメラ映像で確認できるため、迅速かつ的確な捜査活動に大きく貢献しています。このシステムの実現には、県と市町村、警察との間での強固な協定締結と、プライバシー保護に関する厳格な運用ルールの策定が不可欠でした。

連携の形態 |

共有される情報 |

連携のメリット |

|---|---|---|

専用回線によるリアルタイム映像共有 |

事件発生現場周辺のライブ映像、 録画映像 |

警察の迅速な状況把握、 初動捜査の効率化、 犯人追跡・検挙率の向上 |

定期的な情報交換会議、合同研修 |

犯罪発生状況、 カメラ設置場所情報、 運用上の課題 |

相互理解の深化、 連携体制の改善、 効果的なカメラ設置計画への反映 |

協定に基づくスムーズな映像提供体制(例:大阪府下の多くの自治体)

大阪府下の多くの自治体では、府警との間で「街頭防犯カメラの設置及び運用に関する協定」などを締結しています。この協定に基づき、捜査関係事項照会があった場合に、迅速かつ適切に映像データを提供する手続きが定められています。平時から連携体制や手続きを明確にしておくことで、有事の際にスムーズな情報共有が可能となり、事件解決に繋がるケースが多く報告されています。また、設置場所の選定段階から警察の意見を参考にすることも、効果的な連携の一環として行われています。

地域住民ができる防犯カメラ設置への協力

地域の安全は、自治体や警察だけでなく、そこに住む私たち住民一人ひとりの協力があってこそ実現します。防犯カメラの設置や運用においても、住民が積極的に関わることで、より効果的で、地域の実情に合った防犯体制を築くことができます。ここでは、地域住民が防犯カメラ設置に関してできる協力について具体的に解説します。

自治体への設置要望や意見提出の方法

防犯カメラの設置場所や運用方法について、「ここに設置してほしい」「プライバシーへの配慮は大丈夫か」といった要望や意見を持つことは自然なことです。これらの声を自治体に届けることが、より良い地域防犯システム構築の第一歩となります。

自治体への要望や意見は、適切な部署や方法を通じて伝えることが重要です。 主な方法としては、以下のようなものが考えられます。

方法 |

概要 |

ポイント |

|---|---|---|

自治体の担当部署への連絡 |

市役所や区役所の危機管理課、防災安全課、市民協働課など、防犯カメラ設置を担当する部署へ電話、メール、または窓口で直接伝える方法です。 |

事前に自治体のウェブサイト等で担当部署名や連絡先を確認しましょう。具体的な設置希望場所とその理由、懸念点などを明確に伝えると効果的です。 |

自治体のウェブサイト等からの意見提出 |

自治体によっては、ウェブサイトに意見投稿フォームやパブリックコメント(意見公募)の機会を設けている場合があります。 |

募集期間やテーマを確認し、意見を提出します。多くの場合、匿名での提出も可能です。 |

町内会・自治会を通じた要望 |

地域の意見としてまとめることで、より強い要望として自治体に届けられる可能性があります。町内会や自治会の役員に相談し、総会などで議題として取り上げてもらう方法です。 |

地域全体の合意形成を図りながら進めることが大切です。他の住民の意見も聞きながら、要望内容を具体化しましょう。 |

地域防犯協議会などへの参加・意見表明 |

自治体や警察、地域住民代表などが参加する協議会が設置されている場合があります。これらの場に参加したり、代表者を通じて意見を伝えたりする方法です。 |

協議会の開催情報などを自治体の広報誌やウェブサイトで確認しましょう。 |

意見を提出する際は、なぜその場所に防犯カメラが必要なのか、具体的な犯罪不安や過去の事例などを添えると、自治体側も必要性を理解しやすくなります。また、プライバシーに関する懸念を伝える場合は、どのような点が心配なのか、具体的な運用ルールに関する提案などを加えると、建設的な議論につながります。

地域ぐるみでの防犯意識向上のために

防犯カメラは万能ではありません。その効果を最大限に引き出すためには、地域住民一人ひとりの防犯意識の向上が不可欠です。 防犯カメラ設置をきっかけに、地域全体の防犯力を高める活動へ積極的に参加しましょう。

● 防犯カメラ設置に関する説明会や意見交換会への参加: 自治体が開催する説明会などに積極的に参加し、設置計画の内容や運用ルール(プライバシー保護に関するガイドラインなど)を理解するとともに、住民としての意見を伝えましょう。

● 防犯パトロールや見守り活動への参加: 防犯カメラによる「機械の目」と、住民による「人の目」を組み合わせることで、より隙のない防犯体制が実現します。地域の防犯パトロールや子どもの登下校時の見守り活動などに参加しましょう。

● 防犯カメラ周辺の環境整備への協力: カメラの画角を妨げる樹木の剪定や、夜間の視認性を高めるための街灯設置要望など、カメラが効果的に機能するための環境づくりに協力しましょう。

● 近隣住民とのコミュニケーション促進: 日頃から挨拶を交わし、近隣住民との良好な関係を築くことは、地域の異変に気づきやすくするだけでなく、不審者に対する抑止力にもなります。「地域の目」を育むことが、防犯カメラの効果を補完します。

● 防犯情報の共有: 自治体や警察から発信される地域の犯罪情報や不審者情報に関心を持ち、家族や近隣住民と情報を共有しましょう。

防犯カメラの設置は、地域全体の安全・安心を守るための重要な取り組みです。私たち住民が主体的に関わり、自治体や警察と協力していくことで、より安全で住みやすい街づくりを実現することができます。

まとめ

地域社会の安全確保には、自治体と警察が緊密に連携し、防犯カメラを戦略的に活用することが極めて重要です。防犯カメラは、犯罪の抑止力を高め、事件発生時の迅速な犯人検挙に貢献するだけでなく、住民の体感治安を向上させ、安心感をもたらします。効果的な運用のためには、情報共有体制の強化や協定締結が不可欠です。プライバシー保護への配慮を徹底しつつ、地域住民の理解と協力を得ながら、より安全な街づくりを進めていくことが求められます。