AIカメラは敵じゃない!プライバシー配慮で信頼を築く設計思想

AIカメラの「監視」に対する漠然とした不安やプライバシー侵害の懸念をお持ちではありませんか?本記事では、AIカメラがプライバシーに徹底配慮しながら社会に貢献できる理由を詳細に解説します。「Privacy by Design」の設計思想から、匿名化技術、エッジAI活用、日本の個人情報保護法に基づく運用、さらには具体的な活用事例まで、AIカメラとプライバシー保護が両立する仕組みを深く理解できます。AIカメラが信頼される存在として、安心安全な社会を築くための知見が得られるでしょう。

目次[非表示]

- 1.AIカメラへの漠然とした不安を解消する

- 2.AIカメラのプライバシー配慮を実現する設計思想

- 3.AIカメラにおける具体的なプライバシー保護技術

- 3.1.匿名化技術で個人を特定させないAIカメラ

- 3.1.1.モザイク処理やボカシ処理による視覚的匿名化

- 3.1.2.抽象化による行動データの匿名化

- 3.2.エッジAIの活用でプライバシーを保護

- 3.3.データの暗号化と厳重なセキュリティ管理

- 3.4.同意取得とオプトアウトの仕組み

- 3.5.日本の個人情報保護法とAIカメラのプライバシー配慮

- 4.プライバシーに配慮したAIカメラの活用事例

- 4.1.小売店における顧客行動分析とプライバシー

- 4.2.工場やオフィスでの安全管理と個人情報保護

- 4.3.スマートシティにおけるAIカメラとプライバシー配慮

- 4.4.日本のAIカメラ開発企業の取り組み事例

- 5.AIカメラと社会の共存に向けた課題と展望

- 5.1.倫理的なAI開発の重要性

- 5.2.技術進化と法制度の調和

- 5.3.ユーザーと提供者の意識向上

- 6.まとめ

AIカメラへの漠然とした不安を解消する

近年、街中や店舗、オフィスなど様々な場所でAIカメラの導入が進んでいます。その一方で、「AIカメラ」という言葉を聞くと、多くの人が漠然とした不安や警戒心を抱くのではないでしょうか。まるで常に誰かに見られているような、プライバシーが侵害されるのではないかという懸念を抱く方も少なくありません。しかし、AIカメラの進化は、単なる監視を超え、私たちの生活をより安全で快適にする可能性を秘めています。この章では、AIカメラに対するそうした誤解や不安の根源を探り、その真の目的とプライバシー保護との両立の可能性について解説します。

AIカメラが「監視」という誤解を生む背景

AIカメラが「監視」というイメージと結びつけられる背景には、いくつかの要因が考えられます。一つは、従来の防犯カメラが持つ「記録・監視」という機能が強く印象付けられていることです。さらに、SF映画などで描かれるディストピア的な社会における監視システムが、人々の想像力を掻き立て、AI技術の進歩と結びついて過度な警戒心を生むことがあります。

また、AIが「学習する」「分析する」という言葉が、あたかも個人の行動すべてを追跡し、特定し、記憶しているかのように誤解されることも少なくありません。しかし、AIカメラの真の目的は、多くの場合、特定の課題解決や効率化にあり、必ずしも個人を特定し続けることではありません。この誤解が、AIカメラ導入への抵抗感や不信感を生み出す大きな要因となっています。

プライバシー侵害の懸念とAIカメラの真の目的

AIカメラに対するプライバシー侵害の懸念は、具体的にどのような点にあるのでしょうか。主な懸念としては、顔認証による個人特定、行動履歴の追跡、そして収集されたデータの悪用や流出といった点が挙げられます。特に、「誰が、どのような目的で、どのようにデータを利用するのか」が不透明である場合に、この懸念は一層高まります。

しかし、AIカメラの導入には、社会やビジネスにおける明確な目的があります。これらの目的は、多くの場合、私たちの生活の質を向上させることに貢献します。以下に、AIカメラの主な目的と、それに対するプライバシー侵害の懸念をまとめました。

AIカメラの主な目的 | プライバシー侵害の懸念点 |

安全確保・防犯:不審者の検知、事故防止、異常事態の早期発見など。 | 個人が特定され、行動が常に監視されているように感じられる。 |

業務効率化・顧客体験向上:店舗での顧客動線分析、混雑状況の把握、在庫管理の最適化など。 | 購買履歴や行動パターンが企業に分析され、意図しない形で利用される可能性。 |

インフラ管理・スマートシティ:交通量の最適化、災害時の状況把握、公共施設の利用状況分析など。 | 都市全体で個人の移動や活動が追跡され、行動の自由が制限される可能性。 |

品質管理・生産性向上:工場での不良品検知、作業員の安全確認、作業効率の分析など。 | 従業員の行動が細かく監視され、評価に影響する可能性。 |

このように、AIカメラの目的は多岐にわたりますが、共通しているのは、「目的に応じて必要な情報のみを効率的に取得・分析する」という点です。これらの目的を達成する過程で、いかにプライバシーを保護するかが、AIカメラ導入の重要な課題となります。

AIカメラとプライバシー保護は両立できるのか

結論から言えば、AIカメラの利活用とプライバシー保護は十分に両立可能です。その鍵となるのは、技術的な対策、法制度の遵守、そして倫理的な配慮を組み合わせた「設計思想」です。AIカメラは単に映像を記録する装置ではなく、その映像から特定の情報を抽出し、分析するツールです。そのため、どのような情報を抽出し、どのように処理し、どのように利用するかを適切に設計することで、プライバシーを保護しながらその恩恵を享受することができます。

具体的には、個人を特定しない匿名化技術の活用、データをデバイス内で処理するエッジAIの導入、厳格なセキュリティ対策、そして利用者の同意取得とオプトアウトの仕組みの提供などが挙げられます。また、日本の個人情報保護法などの法的枠組みを遵守し、透明性のある運用を行うことが不可欠です。AIカメラの導入においては、「プライバシーを犠牲にして利便性を得る」のではなく、「プライバシーを保護しながら利便性を追求する」という考え方が重要になります。次章以降で、その具体的な設計思想や技術について詳しく掘り下げていきます。

AIカメラのプライバシー配慮を実現する設計思想

AIカメラは、その利便性や効率性から社会の様々な場面での活用が期待されています。しかし、その一方で、人々のプライバシーに対する懸念も少なくありません。このような状況において、AIカメラが社会に受け入れられ、信頼されるためには、製品やサービスが開発される初期段階からプライバシー保護を組み込む「設計思想」が極めて重要になります。

この章では、AIカメラにおけるプライバシー配慮の根幹をなす設計思想について、その具体的な原則や考え方を深く掘り下げて解説します。技術的な対策だけでなく、開発者や提供者が持つべき倫理観と、それをどのようにシステムに反映させるかという視点から、AIカメラとプライバシー保護の両立の道を探ります。

「Privacy by Design」とは何か

「Privacy by Design(プライバシー・バイ・デザイン)」とは、個人情報保護を、製品やサービス、システム、ビジネスプラクティスが開発される初期段階から設計に組み込み、デフォルトでプライバシーが保護される状態を実現するという考え方です。これは、カナダの情報・プライバシーコミッショナーであったアンナ・カブキアン氏によって提唱され、世界中のデータ保護法制や規制に影響を与えています。

AIカメラの文脈では、この原則は単に法規制を遵守するだけでなく、ユーザーや社会からの信頼を積極的に獲得するための哲学となります。後からプライバシー対策を追加するのではなく、最初からプライバシー侵害のリスクを最小化するよう設計することで、より堅牢で信頼性の高いシステムを構築することが可能になります。

Privacy by Designには、以下の7つの基本原則があります。

原則 | 概要 | AIカメラへの適用例 |

予防的・先行的なアプローチ | プライバシー侵害が発生する前に、予防的な措置を講じる。 | データ収集前にリスクアセスメントを実施し、不要なデータは収集しない設計にする。 |

デフォルトでのプライバシー | ユーザーが特別な設定をしなくても、デフォルトで最高レベルのプライバシーが保護される状態にする。 | AIカメラがデフォルトで顔を匿名化したり、特定個人を識別しない設定になっている。 |

設計への組み込み | プライバシー保護をシステムのアーキテクチャや機能の一部として不可分に組み込む。 | AIモデル自体がプライバシー保護技術(例: 差分プライバシー)を内包するように設計する。 |

フル機能性 | プライバシー保護と他の機能性(セキュリティ、利便性など)を両立させる。 | プライバシーを保護しつつ、AIカメラの持つ分析機能や安全管理機能の価値を損なわない。 |

エンドツーエンドのセキュリティ | データが生成されてから最終的に破棄されるまで、ライフサイクル全体を通じて保護する。 | カメラからサーバー、分析、保存、破棄まで、すべての段階でデータが暗号化され保護される。 |

可視性と透明性 | データ処理の仕組みをユーザーや関係者に対して明確にし、透明性を確保する。 | AIカメラがどのようなデータを収集し、どのように利用するかを分かりやすく公開する。 |

ユーザー中心 | ユーザーのプライバシーを尊重し、ユーザーが自身のデータに対してコントロールを持つことを可能にする。 | ユーザーがデータ利用の同意やオプトアウトを容易に行える仕組みを提供する。 |

データ収集の最小化原則とAIカメラ

データ収集の最小化原則とは、特定の目的を達成するために必要なデータのみを収集し、それ以外のデータは収集しない、あるいは直ちに匿名化・破棄するという考え方です。AIカメラにおいては、この原則の遵守がプライバシー保護の最も基本的な要件の一つとなります。

AIカメラは、その性質上、広範囲の映像データを継続的に取得する能力を持っています。しかし、そのすべての情報が常にビジネスやサービスの目的に必要であるとは限りません。例えば、店舗の混雑状況を把握したい場合、個々の顧客の顔を識別する必要はなく、人数や人の流れの情報で十分です。このような場合、顔の情報を収集しない、あるいは収集しても直ちに匿名化し、識別不可能な状態にする必要があります。

この原則を適用することで、以下のメリットが得られます。

● プライバシーリスクの低減: 不要な個人情報を保有しないことで、情報漏洩や不正利用のリスクを根本的に減らすことができます。

● コスト削減: 大量のデータを保存・管理するためのストレージや処理コストを削減できます。

● 信頼性の向上: 企業やサービス提供者が、必要最小限のデータしか扱わないという姿勢を示すことで、ユーザーや社会からの信頼を得やすくなります。

AIカメラの設計においては、「なぜこのデータが必要なのか」「このデータがなくても目的は達成できないか」という問いを常に持ち、本当に必要な情報だけを厳選して収集・処理する仕組みを構築することが不可欠です。

透明性と説明責任が信頼を築く

AIカメラが社会に受け入れられるためには、その運用が透明であり、問題が発生した際には提供者が説明責任を果たすことが不可欠です。透明性とは、AIカメラが「どのようなデータを」「どのように収集し」「何のために利用しているのか」「誰がそのデータにアクセスできるのか」といった情報を、ユーザーや関係者に対して明確かつ分かりやすく開示することです。

例えば、AIカメラを導入する際には、その目的、収集されるデータの種類、データの利用方法、保存期間、データ保護のためのセキュリティ対策などを、ウェブサイトや掲示物、利用規約などで具体的に説明する必要があります。特に、専門用語を避け、一般の人々にも理解しやすい言葉で説明することが重要です。

一方、説明責任とは、AIカメラの運用においてプライバシー侵害やその他の問題が発生した場合に、その原因を究明し、適切な対応を取り、その経緯と結果を関係者に対して明確に説明する責任を指します。これには、以下の要素が含まれます。

● 内部プロセスの明確化: データ処理の各段階における責任者や担当者を明確にし、監査可能な体制を構築すること。

● インシデント対応計画: データ漏洩やプライバシー侵害が発生した場合の対応手順を事前に定め、迅速かつ適切に対応できる準備をしておくこと。

● 是正措置と再発防止: 問題発生後、原因を分析し、再発防止のための具体的な改善策を実施し、その結果を報告すること。

透明性と説明責任を果たすことは、AIカメラに対する漠然とした不安を解消し、ユーザーや社会との間に強固な信頼関係を構築するための基盤となります。技術的な安全性だけでなく、倫理的な側面からも、AIカメラの設計思想に深く組み込まれるべき重要な要素です。

AIカメラにおける具体的なプライバシー保護技術

AIカメラの導入において、プライバシー保護は単なる倫理的な配慮にとどまらず、技術的な裏付けが不可欠です。ここでは、AIカメラがどのようにして個人のプライバシーを守りながら、そのメリットを最大限に引き出すための具体的な技術と仕組みについて解説します。

匿名化技術で個人を特定させないAIカメラ

AIカメラが収集するデータから個人を特定できる情報を除去・変換する技術は、プライバシー保護の根幹をなします。これにより、データは分析や活用に役立ちつつも、個人の識別を不可能にします。

モザイク処理やボカシ処理による視覚的匿名化

AIカメラが捉える映像データにおいて、個人を特定できる要素、例えば顔やナンバープレートなどを視覚的に匿名化する技術です。これにより、映像そのものは記録されても、特定の個人が識別されるリスクを大幅に低減します。

技術名 | 概要 | 主な効果 | 適用例 |

モザイク処理 | 特定の領域を粗い画素で覆い、視覚的な詳細を失わせる。 | 個人識別情報の不可視化。 | 顔、ナンバープレート、特定の物品。 |

ボカシ処理 | 特定の領域の輪郭をぼかし、細部を不明瞭にする。 | 自然な見た目を保ちつつ、識別情報を曖昧にする。 | 顔、背景の人物。 |

ピクセル化 | 画像を小さな正方形のブロックに分割し、詳細を失わせる。 | デジタル的な匿名化。 | 顔、個人を特定しうるテキスト。 |

特定領域の塗りつぶし | 個人を特定しうる領域を単色で塗りつぶす。 | 最も直接的な情報除去。 | 特定のオブジェクト、背景。 |

これらの技術は、特に公共空間や店舗など、不特定多数の人物が映り込む環境で、個人のプライバシーを保護しながら映像データを活用するために広く用いられています。

抽象化による行動データの匿名化

映像から直接的な個人情報を削除するだけでなく、収集された行動データを抽象化することで、個人が特定されない形で分析に利用する技術です。例えば、「特定の人物がどこにいたか」ではなく、「特定のエリアに何人いたか」「ある商品に何人が注目したか」といった集計データや統計データとして扱います。

具体的には、個々の行動データを集約し、属性情報や傾向情報としてのみ利用します。これにより、データはビジネス上の意思決定や施設管理に役立ちつつも、個人の行動履歴が追跡される心配がなくなります。例えば、特定の人物の来店履歴を追うのではなく、来店客全体の滞在時間や移動パターンを分析するといった活用方法がこれに該当します。

エッジAIの活用でプライバシーを保護

エッジAIとは、AIカメラ本体やその近傍のデバイス(エッジデバイス)でデータ処理を行う技術です。従来のクラウドベースのAI処理とは異なり、生データを外部のサーバーに送信することなく、デバイス内で分析を完結させます。この特性が、プライバシー保護において大きなメリットをもたらします。

エッジAIの最大の利点は、未加工の映像データが外部ネットワークに流出するリスクを最小限に抑えられる点です。個人を特定しうる情報を含む映像はデバイス内で匿名化処理され、その結果得られた抽象化されたデータや分析結果のみが、必要に応じてクラウドに送信されます。これにより、通信経路やクラウドサーバーでの情報漏洩リスクが大幅に低減され、よりセキュアな運用が可能になります。

データの暗号化と厳重なセキュリティ管理

AIカメラシステム全体において、データが収集、保存、転送されるあらゆる段階で、強固な暗号化技術と厳格なセキュリティ管理が不可欠です。これは、不正アクセスや情報漏洩からデータを守るための基本的な対策です。

● データの暗号化:

● 通信経路の暗号化: AIカメラからデータが転送される際、TLS/SSLなどの暗号化プロトコルを用いて通信経路を保護します。これにより、データの盗聴や改ざんを防ぎます。

● 保存データの暗号化: カメラ内部のストレージや、データを保存するサーバー、クラウドストレージにおいて、保存されているデータ自体を暗号化します。これにより、万が一デバイスやサーバーが物理的に盗難された場合でも、データの内容が読み取られることを防ぎます。

● 厳重なセキュリティ管理:

● アクセス制御: データへのアクセス権限を最小限に制限し、許可されたユーザーのみが、必要な情報にのみアクセスできるようにします。

● ログ管理と監査: データのアクセス履歴やシステム操作ログを詳細に記録し、定期的に監査することで、不審な動きを早期に発見します。

● 脆弱性診断とパッチ適用: システムの脆弱性を定期的に診断し、発見された問題には速やかにセキュリティパッチを適用することで、外部からの攻撃を防ぎます。

● 物理的セキュリティ: AIカメラやサーバーが設置されている場所への物理的なアクセス制限も重要です。

● インシデント対応体制: 万が一、セキュリティインシデントが発生した場合に備え、迅速かつ適切に対応できる体制を構築しておくことも重要です。

同意取得とオプトアウトの仕組み

AIカメラの導入にあたっては、透明性の確保と対象者の選択権の尊重が極めて重要です。そのため、データの収集・利用に関する明確な同意取得の仕組みと、利用を拒否できるオプトアウトの仕組みを設ける必要があります。

● 同意取得:

● AIカメラが設置されていることを明示し、どのようなデータが、どのような目的で収集・利用されるのかを、分かりやすい言葉で明確に説明します。

● これは、掲示板での告知、ウェブサイト上のプライバシーポリシー、利用規約への記載など、様々な方法で行われます。特に、個人を特定できる情報を収集・利用する場合には、対象者からの明示的な同意を得る必要があります。

● オプトアウトの仕組み:

● 対象者がデータの収集や利用を希望しない場合に、その申し出を受け付け、データ収集から除外できる仕組みを提供します。

● 例えば、特定のエリアへのAIカメラ設置を避けたり、顔認識機能の対象から外れるための手続きを設けるなどが考えられます。これにより、個人の意思が尊重され、プライバシー保護の意識が高いユーザーも安心してAIカメラの恩恵を受けられるようになります。

日本の個人情報保護法とAIカメラのプライバシー配慮

日本国内でAIカメラを運用する際には、個人情報保護法の遵守が不可欠です。同法は、個人情報の適正な取り扱いを義務付けており、AIカメラが収集するデータもその対象となり得ます。

AIカメラが収集する映像データは、それ単体では特定の個人を識別できない場合でも、他の情報と容易に照合できる場合は「個人情報」に該当する可能性があります。また、特定の個人を識別できないものの、その行動や属性に関する情報(例:年齢層、性別、滞在時間など)は「個人関連情報」として、提供先で個人情報と紐付けられる場合に、厳格な規制の対象となります。

個人情報保護法では、以下の原則と義務が定められています。

● 利用目的の特定・明示: どのような目的でデータを収集・利用するのかを具体的に定め、本人に通知または公表する必要があります。

● 適正な取得: 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。

● 安全管理措置: 取得した個人情報が漏洩、滅失、毀損しないよう、組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を講じる義務があります。

● 第三者提供の制限: 原則として、本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはできません。

● 仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報:

● 仮名加工情報:特定の個人を識別できないように加工された情報で、元の個人情報に戻すことができるもの。利用目的の変更が容易になるなどのメリットがありますが、加工方法や安全管理に一定の義務があります。

● 匿名加工情報:特定の個人を識別できないように加工され、元の個人情報に戻せないようにした情報。第三者提供が比較的容易になりますが、厳格な加工基準と公表義務があります。

● 個人関連情報:個人情報ではないが、個人に関する情報(例:Cookie情報、閲覧履歴、位置情報など)。AIカメラが取得する「特定の個人を識別できない映像データ」はこれに該当する可能性が高く、これを個人情報として利用する事業者へ提供する際には、提供先で個人情報として取得することへの本人の同意を得る必要があります。

AIカメラの導入企業は、これらの法的要件を十分に理解し、プライバシーポリシーの策定、データ管理体制の構築、従業員への教育などを徹底する必要があります。個人情報保護委員会が公開しているガイドラインやQ&Aも参考にしながら、適切な運用を行うことが求められます。

プライバシーに配慮したAIカメラの活用事例

AIカメラは、その高い情報処理能力から「監視」というイメージを持たれがちですが、プライバシー保護技術と設計思想を組み合わせることで、社会の様々な分野で有益な活用が可能です。ここでは、具体的な活用事例とその中でどのようにプライバシーが配慮されているかを見ていきます。

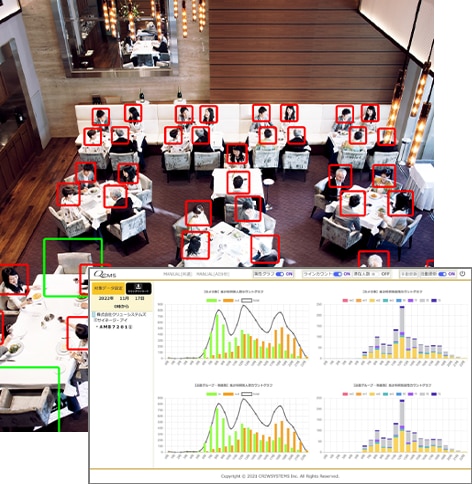

小売店における顧客行動分析とプライバシー

小売業界では、AIカメラを活用して来店客の行動を分析し、店舗運営の効率化や顧客体験の向上に役立てる動きが広がっています。この際、個人の特定を目的とせず、あくまで統計的なデータとして利用することが重要です。

● 来店客数カウントと動線分析: 店舗への入店者数や、店内のどの通路を多く利用しているか、どの商品棚の前で立ち止まっているかなどをAIカメラで分析します。この際、顔認証などの個人を特定する技術は用いず、人数や動きのパターンのみを匿名データとして取得します。これにより、レジの混雑緩和や商品配置の最適化に貢献します。

● ヒートマップ生成: 店内の滞留時間が多い場所や、特定の時間帯に混雑するエリアをヒートマップとして可視化します。このデータも、個人の顔や特徴を認識するのではなく、人の密集度や移動経路を抽象化して分析することで、プライバシーを保護しつつ、店舗のレイアウト改善やスタッフ配置の最適化に役立てられます。

● 年齢層・性別の推定(匿名化): 来店客の顔の特徴から、おおよその年齢層や性別を匿名で推定する場合があります。これはマーケティング戦略の策定に役立ちますが、特定の個人を識別できる情報は一切保存せず、統計情報としてのみ利用されます。

工場やオフィスでの安全管理と個人情報保護

工場やオフィスでは、AIカメラが従業員の安全確保や施設のセキュリティ強化に貢献しています。ここでは、監視ではなく「異常検知」に焦点を当てることで、プライバシーへの配慮がなされます。

● 作業員の安全確保: 工場内での作業員の転倒、倒れ込み、あるいは危険区域への侵入などをAIが自動で検知し、アラートを発するシステムが導入されています。このシステムは、特定の個人を追跡するのではなく、「異常な姿勢」や「危険な場所への侵入」といった事象そのものを認識します。映像はリアルタイムで解析され、異常がなければ保存されないか、匿名化された形で短期間のみ保存されます。

● 危険物・工具の持ち出し検知: 特定の工具や危険物が、許可なく持ち出されることをAIカメラが検知するシステムです。これも、個人の行動を監視するのではなく、モノの動きや位置の変化に焦点を当てることで、プライバシーを保護しつつセキュリティを向上させます。

● 不審者検知と入退室管理: オフィスや工場への不審者の侵入を検知する防犯目的のAIカメラは、敷地内の安全を守ります。従業員の入退室管理に顔認証システムを用いる場合は、事前に明確な同意を得た上で、個人情報保護法に則り、利用目的を限定し、データは厳重に管理されます。

スマートシティにおけるAIカメラとプライバシー配慮

スマートシティ構想では、AIカメラが交通管理、防災、公共施設の混雑状況把握など、都市全体の最適化に利用されます。公共空間での利用であるため、特に匿名化と透明性が重視されます。

● 交通量・人流分析: 交差点での交通量や、駅構内、イベント会場などでの人流をAIカメラで分析し、信号制御の最適化や混雑緩和に役立てます。この際、車両ナンバーや個人の顔を特定しない匿名化技術が必須であり、あくまで統計的なデータとしてのみ利用されます。

● 災害時の状況把握: 災害発生時、AIカメラは被災状況の把握や避難経路の確認に活用されます。例えば、河川の氾濫状況や道路の寸断状況などをリアルタイムで監視し、迅速な対応を支援します。ここでも、個人の特定ではなく、状況そのものの把握に重点が置かれ、プライバシーへの配慮がなされます。

● 公共施設の混雑度可視化: 図書館や公民館、商業施設などの公共空間の混雑状況をAIカメラが分析し、利用者に情報提供することで、混雑を避けた利用を促します。これも、人の数をカウントするのみで、個人を特定する情報は一切収集しません。

日本のAIカメラ開発企業の取り組み事例

日本のAIカメラ開発企業は、技術力だけでなく、日本の個人情報保護法や倫理ガイドラインを遵守し、プライバシー配慮を製品開発の初期段階から組み込む「Privacy by Design」の思想を強く意識しています。以下に、具体的な取り組みの方向性を示します。

取り組みの柱 | 具体的なプライバシー配慮の技術・方針 |

データ収集の最小化 | 必要な情報のみを収集し、不要な個人情報は取得しない設計を徹底。例えば、人の有無や動きの検知に特化し、顔認証は必要最小限に留める、あるいは完全に排除する。 |

高度な匿名化技術の採用 | 映像から個人を特定できる情報をリアルタイムで削除・加工する技術(モザイク、ぼかし、骨格情報のみの抽出、抽象化)を標準搭載。取得したデータが個人の特定に繋がらないよう徹底する。 |

エッジAIの活用 | カメラデバイス内でAI処理を行い、個人情報を含む映像データをクラウドに送信せず、デバイス内で処理・匿名化されたデータのみを送信する。これにより、データ漏洩のリスクを大幅に低減する。 |

透明性と説明責任 | AIカメラの利用目的、取得するデータの種類、データの保存期間、匿名化処理の方法などを、利用者や設置場所の周辺住民に対して明確に開示する。また、オプトアウト(利用拒否)の仕組みを提供する。 |

国内法規・ガイドラインへの準拠 | 日本の個人情報保護法、AI戦略、各種業界ガイドライン(例:経済産業省のAI社会原則など)に準拠した製品開発・運用を行う。法的な要件を満たすだけでなく、倫理的な側面も重視する。 |

セキュリティの強化 | データの暗号化、アクセス制御、定期的なセキュリティ監査など、厳重なセキュリティ対策を講じ、不正アクセスやデータ改ざんから情報を保護する。 |

これらの取り組みにより、日本のAIカメラ開発企業は、プライバシーを侵害することなく、AIカメラの社会的な価値を最大限に引き出すことを目指しています。

AIカメラと社会の共存に向けた課題と展望

AIカメラが社会に深く浸透していく中で、その恩恵を最大限に享受しつつ、プライバシー保護を徹底し、社会からの信頼を得るためには、様々な課題を克服し、明確な展望を描く必要があります。単なる技術導入に留まらず、倫理的な視点、法制度の整備、そして利用者と提供者双方の意識向上が不可欠となります。これらは相互に作用し、AIカメラが真に社会に貢献するための基盤を築きます。

倫理的なAI開発の重要性

AIカメラの技術開発と導入においては、技術的な優位性だけでなく、人間の尊厳とプライバシーを尊重する倫理的な視点が最も重要です。不適切なデータ利用や、差別・偏見を生む可能性のあるアルゴリズムの導入は、社会からの信頼を失墜させ、技術の健全な発展を阻害します。

開発者は、AIシステムの設計段階から「Privacy by Design」の原則に加え、以下の倫理原則を遵守することが求められます。

倫理原則 | AIカメラ開発における具体例 |

公平性・非差別性 | 特定の個人や集団に対して、人種、性別、年齢などに基づいた不当な識別や判断を行わないアルゴリズムの設計。データの偏りによるバイアスを排除する。 |

透明性・説明可能性(XAI) | AIカメラがどのような基準で判断を行っているのか、そのプロセスを可能な限り明確にし、理解可能な形で説明できること。特に人の行動分析や異常検知において重要。 |

安全性・信頼性 | システムが意図しない誤作動やセキュリティ侵害を起こさず、安定して機能すること。プライバシー保護機能が確実に動作するよう設計・検証する。 |

アカウンタビリティ(説明責任) | AIカメラの利用によって生じた結果に対して、開発者や提供者が責任を負い、その責任の所在を明確にすること。 |

これらの原則に基づいた倫理ガイドラインの策定や、第三者機関による認証制度の導入は、AIカメラの健全な普及を促進し、社会の受容性を高める上で不可欠な要素となるでしょう。

技術進化と法制度の調和

AI技術は日進月歩で進化しており、そのスピードに既存の法制度が追いつかないという課題が常に存在します。特にAIカメラのように個人情報や行動データを扱う技術においては、技術の特性を理解した上で、柔軟かつ実効性のある法制度の整備が急務です。

日本では個人情報保護法が改正され、AIやビッグデータ利用に関する規定が強化されていますが、以下のような点について継続的な検討が必要です。

● 匿名加工情報の活用と限界: 匿名化技術の進化に伴い、匿名加工情報の定義や利用範囲を柔軟に見直す必要性。

● プロファイリングへの規制: AIカメラによる行動分析が高度化する中で、個人を特定しないまでも、特定の傾向を持つ集団へのプロファイリングに対する規制のあり方。

● 国際的な法制度との連携: グローバルに展開されるAIカメラ技術において、GDPR(EU一般データ保護規則)など海外の厳格なプライバシー保護法制との調和を図ること。

● サンドボックス制度の活用: 新しい技術やサービスの実証実験を、限定された環境下で規制を緩和して行う「規制のサンドボックス制度」などを活用し、法制度の試行と検証を進めること。

技術の発展を阻害せず、かつ個人の権利を保護するためには、政府、産業界、学術界、そして市民社会が連携し、継続的な議論を通じて法制度をアップデートしていくことが求められます。

ユーザーと提供者の意識向上

AIカメラが社会に受け入れられ、その潜在能力を最大限に発揮するためには、技術を提供する側(企業、施設管理者)と、その技術の対象となる側(ユーザー、一般市民)双方の意識向上が不可欠です。

提供者側には、単に法律を遵守するだけでなく、積極的な情報開示と透明性の確保が求められます。具体的には、AIカメラがどこに設置され、どのような目的で、どのようなデータが、どのように処理・保存されるのかを、誰もが理解できる言葉で明示することです。例えば、設置場所での分かりやすい掲示、ウェブサイトでの詳細な説明、問い合わせ窓口の設置などが挙げられます。

一方、ユーザー側には、AIカメラの技術的な特性やプライバシー保護の仕組みに対するリテラシーの向上が求められます。AIカメラは「監視」だけでなく、安全確保、利便性向上、効率化など、多岐にわたるメリットをもたらす可能性を秘めています。正しい知識を持つことで、漠然とした不安を解消し、技術の恩恵を理解し、自身のプライバシーに関する適切な判断ができるようになります。

双方の意識向上を促すためには、以下の取り組みが重要です。

対象 | 意識向上に向けた取り組み |

提供者(企業・管理者) | ● 情報開示の徹底: AIカメラの設置目的、収集データ、利用方法、保存期間などを明確に告知する。 ● 説明責任の履行: プライバシーポリシーを分かりやすく提示し、質問には誠実に回答する体制を整える。 ● 従業員教育: AIカメラ運用に関わる全従業員に対し、プライバシー保護の重要性と適切な取り扱いに関する研修を実施する。 ● 透明性の確保: データ処理プロセスやセキュリティ対策に関する情報を可能な範囲で公開する。 |

ユーザー(一般市民) | ● 情報収集: AIカメラに関する正しい情報を積極的に収集し、技術のメリットとリスクを理解する。 ● リテラシー向上: プライバシー保護の重要性や、自身の情報がどのように扱われるかに関する知識を深める。 ● 意見表明: 不安や疑問があれば、提供者や関係機関に積極的に意見を表明し、対話に参加する。 ● 権利行使: 個人情報保護法に基づく開示請求や利用停止請求などの権利を適切に行使する。 |

このように、倫理的な開発、適切な法制度、そしてユーザーと提供者双方の意識向上が三位一体となって機能することで、AIカメラは社会に信頼され、持続可能な形で共存していくことができるでしょう。未来のスマート社会において、AIカメラは単なる監視装置ではなく、人々の生活を豊かにし、安全を守るための強力なパートナーとなり得るのです。

まとめ

AIカメラは、監視ツールではなく、プライバシーに最大限配慮することで、社会課題を解決する強力なツールとなり得ます。データ収集の最小化、匿名化技術、エッジAI、そして「Privacy by Design」の思想に基づいた設計が、信頼性の高いAIカメラを実現します。日本の個人情報保護法に準拠し、透明性と説明責任を果たすことで、ユーザーの不安を解消し、安心して利用できる環境を構築できます。AIカメラが社会に真に貢献するには、倫理的な開発とユーザー・提供者双方の意識向上が不可欠です。適切な配慮と運用により、AIカメラは私たちの未来をより安全で快適なものに変えるでしょう。