絆を深める地域コミュニティとAIの力で実現する、新しい防犯のカタチ

地域社会の安全を守る防犯活動は、今、新たな課題に直面しています。本記事では、現代の地域防犯が抱える課題を明らかにし、AI技術が防犯にもたらす革新的な可能性を解説。さらに、住民の絆を深める地域コミュニティが防犯の基盤となる理由、そしてAIと地域コミュニティが融合することで実現する、より効果的で持続可能な新しい防犯のカタチを具体的にご紹介します。プライバシー保護やコストといった導入課題への解決策、日本国内の成功事例まで網羅し、安心できる未来のまちづくりへのヒントを提供します。

目次[非表示]

- 1.地域防犯の現状とAI活用の必要性

- 1.1.現代社会における地域防犯の課題

- 1.2.AIがもたらす防犯の新たな可能性

- 2.絆を深める地域コミュニティが防犯の基盤となる

- 3.AIが実現する最先端の防犯システム

- 4.地域コミュニティとAIの融合で生まれる新しい防犯のカタチ

- 4.1.AIを活用した地域見守りネットワークの構築

- 4.1.1.AI見守りカメラと住民アプリの連携

- 4.1.2.高齢者や子どもの安全を見守るAIシステム

- 4.2.AIによる防犯情報の効率的な共有と活用

- 4.3.住民とAIが協働する防犯パトロール

- 5.AI防犯導入における課題と解決策

- 5.1.プライバシー保護とデータ活用のバランス

- 5.2.コストと運用の継続性

- 5.3.住民理解と合意形成の重要性

- 6.日本国内の地域AI防犯成功事例と未来展望

- 6.1.先進的なAI防犯導入地域事例

- 6.2.地域コミュニティ防犯の未来を拓くAI技術

- 6.2.1.AIのさらなる進化と多角的な連携

- 6.2.2.住民参加型AI防犯システムの深化

- 6.2.3.プライバシー保護と倫理的利用の確立

- 7.まとめ

地域防犯の現状とAI活用の必要性

現代社会において、地域社会の安全を守る防犯活動は、複雑化する課題に直面しています。少子高齢化による地域コミュニティの担い手不足、犯罪手口の巧妙化・多様化は、従来の住民参加型防犯活動だけでは対応が困難になりつつあります。このような状況下で、AI技術が地域防犯の新たな解決策として注目されています。AIは、人では限界のある監視・分析能力や、膨大なデータからの予測能力によって、より効率的かつ効果的な防犯システムの構築を可能にします。

現代社会における地域防犯の課題

日本の地域防犯活動は、これまで住民の温かい目と協力によって支えられてきました。しかし、社会構造の変化や犯罪手口の多様化により、従来の防犯活動では対応しきれない新たな課題が露呈しています。

課題の種類 | 具体的な内容 | 従来の防犯活動における限界 |

人手不足と高齢化 | 防犯パトロールや見守り活動を担う住民の高齢化や参加者不足が深刻化しています。特に日中や夜間の継続的な活動が困難になっています。 | 広範囲を継続的にカバーすることが難しく、活動の持続性が危ぶまれています。 |

犯罪の多様化・巧妙化 | 特殊詐欺、サイバー犯罪、ドローンを利用した不法侵入など、従来の目視や巡回では発見・対応が難しい手口が増加しています。 | 人間の目や経験だけでは、新しいタイプの犯罪の兆候を見抜くことが困難です。 |

情報共有の遅延 | 事件発生時や不審者情報が、地域住民間で迅速かつ広範囲に共有されにくいという問題があります。アナログな連絡網ではタイムラグが生じ、初動対応が遅れることがあります。 | 情報伝達のスピードと範囲に限界があり、緊急時の連携がスムーズに行きにくいです。 |

監視の限界と死角 | 防犯カメラの設置は進むものの、膨大な映像の監視や分析には多大な時間と労力が必要です。また、死角も多く、24時間体制での広範囲な監視は非現実的です。 | 人の目による監視には限界があり、見落としや疲労によるミスが発生しやすいです。 |

地域コミュニティの希薄化 | 近隣住民との交流が減少し、互いに顔が見える関係性が希薄になることで、犯罪抑止力としての「地域の目」が弱体化しています。 | 互助の精神や連携が薄れることで、地域全体としての防犯力が低下します。 |

AIがもたらす防犯の新たな可能性

上記のような現代の地域防犯が抱える課題に対し、AI技術は従来の防犯活動では不可能だった新たな可能性を開きます。AIの最大の特徴は、「24時間365日の監視・分析能力」と「膨大なデータからのパターン認識」にあり、これにより人手に頼る防犯活動の限界を突破し、より高度で効率的な防犯システムを構築することが期待されています。

AIの機能 | 防犯への貢献 | 解決できる課題 |

高精度な検知・分析 | AI画像解析による不審者の自動検知、異常行動(徘徊、侵入、転倒など)の早期発見が可能です。また、音声認識AIにより悲鳴、ガラス破壊音、争い声などの異常音を自動で検知し、即座に通知します。 | 人の目による監視の限界、見落とし、疲労によるミス、多様化する犯罪手口への対応。 |

広範囲・リアルタイム監視 | ドローンやIoTセンサー(人感センサー、開閉センサーなど)とAIを連携させることで、広範囲を効率的に監視できます。収集されたデータはAIがリアルタイムで分析し、異常を即座に通知します。 | 監視の死角、広範囲をカバーする人手不足、情報共有の遅延。 |

予測と事前対策 | 過去の犯罪データ、気象情報、地域特性などをAIが分析し、犯罪発生リスクの高い場所や時間帯を予測します。これにより、重点的なパトロールや注意喚起といった事前対策が可能になります。 | 犯罪の未然防止、限られたリソースの効率的な配分。 |

効率的な情報共有 | AIが検知した情報を自動で集約し、関係機関(警察、自治体)や地域住民のスマートフォンアプリへ迅速に通知します。これにより、タイムリーな情報共有と初動対応を可能にします。 | 情報共有の遅延、アナログな連絡体制の非効率性。 |

人手不足の解消と効率化 | 人の目では見落としがちな微細な変化や、膨大な映像データをAIが効率的に処理することで、人件費削減と監視品質の向上を両立します。住民はより付加価値の高い活動に注力できます。 | 人手不足と高齢化、活動の持続性。 |

絆を深める地域コミュニティが防犯の基盤となる

地域における防犯は、単に監視カメラの設置や警備員の配置といった物理的な対策だけで完結するものではありません。真に安全で安心な地域を築くためには、そこに住む人々が互いに顔の見える関係を築き、支え合う「地域コミュニティ」の存在が不可欠です。強固なコミュニティは、それ自体が犯罪を未然に防ぐ強力な抑止力となり、万一の事態にも迅速かつ効果的に対応できる基盤を形成します。

住民参加型防犯活動の重要性

地域防犯の最も効果的な手段の一つは、住民一人ひとりが主体的に防犯活動に参加することです。住民が自らの地域の安全に関心を持ち、積極的に関わることで、地域の特性を深く理解したきめ細やかな見守りが可能になります。これは、外部の警備員やシステムだけではカバーしきれない、日常の細やかな変化や不審な動きを察知する上で極めて重要です。

住民参加型の防犯活動は、単に犯罪を減らすだけでなく、地域全体の活性化にも繋がります。共通の目的を持つことで住民同士の交流が深まり、連帯感や一体感が醸成されます。これにより、「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識が高まり、地域全体で犯罪抑止力を高めることができるのです。

具体的な住民参加型防犯活動には、以下のようなものがあります。

活動の種類 | 主な目的 | 具体的な活動例 |

地域見守り・防犯パトロール | 犯罪機会の減少、不審者への警告、子どもの安全確保 | ● 登下校時の見守り ● 夜間や休日の地域巡回 ● 「こども110番の家」などの設置・協力 |

あいさつ・声かけ運動 | 地域内の連帯感強化、異変の早期察知、犯罪者の心理的抑止 | ● 日常的な住民同士のあいさつ ● 地域の子どもや高齢者への積極的な声かけ |

防犯啓発活動・研修 | 住民の防犯知識向上、詐欺被害防止、緊急時対応能力強化 | ● 防犯教室の開催(特殊詐欺対策、不審者対応など) ● 地域住民向け防犯セミナー ● 防災訓練と連携した防犯訓練 |

環境美化・死角解消活動 | 犯罪が起きにくい環境づくり、地域の活性化 | ● 公園や道路の清掃活動 ● 見通しの悪い場所の草刈りや剪定 ● 放置自転車の撤去活動 |

これらの活動を通じて、住民は地域の「目」となり「耳」となり、犯罪の兆候を早期に捉え、地域全体で共有することで、より効果的な防犯対策へと繋げることができます。

地域コミュニティの連携が犯罪抑止に繋がる

地域防犯の効果を最大化するためには、住民同士の協力に加え、地域内の様々な主体が連携し、ネットワークを構築することが不可欠です。個々の活動だけでは限界がある防犯対策も、多角的な連携によって、より広範囲で強固な防犯体制を築くことが可能になります。

例えば、自治会や町内会といった住民組織が中心となり、警察、学校、地域の商店、NPO法人などと協力することで、情報共有の迅速化や専門知識の活用、そして地域資源の有効活用が図れます。これにより、犯罪に関する情報の集約と分析、効果的な対策の立案、そして緊急時の迅速な対応が可能となります。

地域コミュニティが連携することで得られる主なメリットは以下の通りです。

連携主体 | 連携の役割・メリット | 具体的な連携例 |

住民・自治会・町内会 | 防犯活動の企画・実施、住民間の情報共有、地域の見守り体制強化 | ● 防犯パトロールの実施 ● 防犯イベントの企画・運営 ● 地域内の異変情報共有 |

警察・防犯協会 | 専門知識の提供、犯罪情報の共有、緊急時の対応、捜査協力 | ● 防犯講習会の開催協力 ● 地域へのパトロール強化要請 ● 不審者情報などの共有 |

学校・PTA | 子どもの安全確保、保護者との連携、教育を通じた防犯意識向上 | ● 登下校時の見守り協力 ● 不審者情報などの学校・保護者間での共有 ● 防犯教室の共同開催 |

地域の商店・企業 | 地域の目としての機能、防犯カメラ設置、地域貢献活動 | ● 店舗からの見守り、不審者情報の提供 ● 防犯カメラの設置・映像提供協力 ● 地域イベントへの協賛・協力 |

行政(市区町村) | 防犯活動への支援、情報提供、インフラ整備、他機関との連携調整 | ● 防犯灯の設置・維持管理 ● 防犯カメラ設置補助金制度 ● 防犯ボランティア団体への支援 |

このような多角的な連携によって、地域全体で犯罪の発生を抑止し、住民が安心して暮らせる環境を維持することが可能になります。地域コミュニティの絆が深まることで、いざという時に助け合える関係性が築かれ、それが強固な防犯のセーフティネットとなるのです。

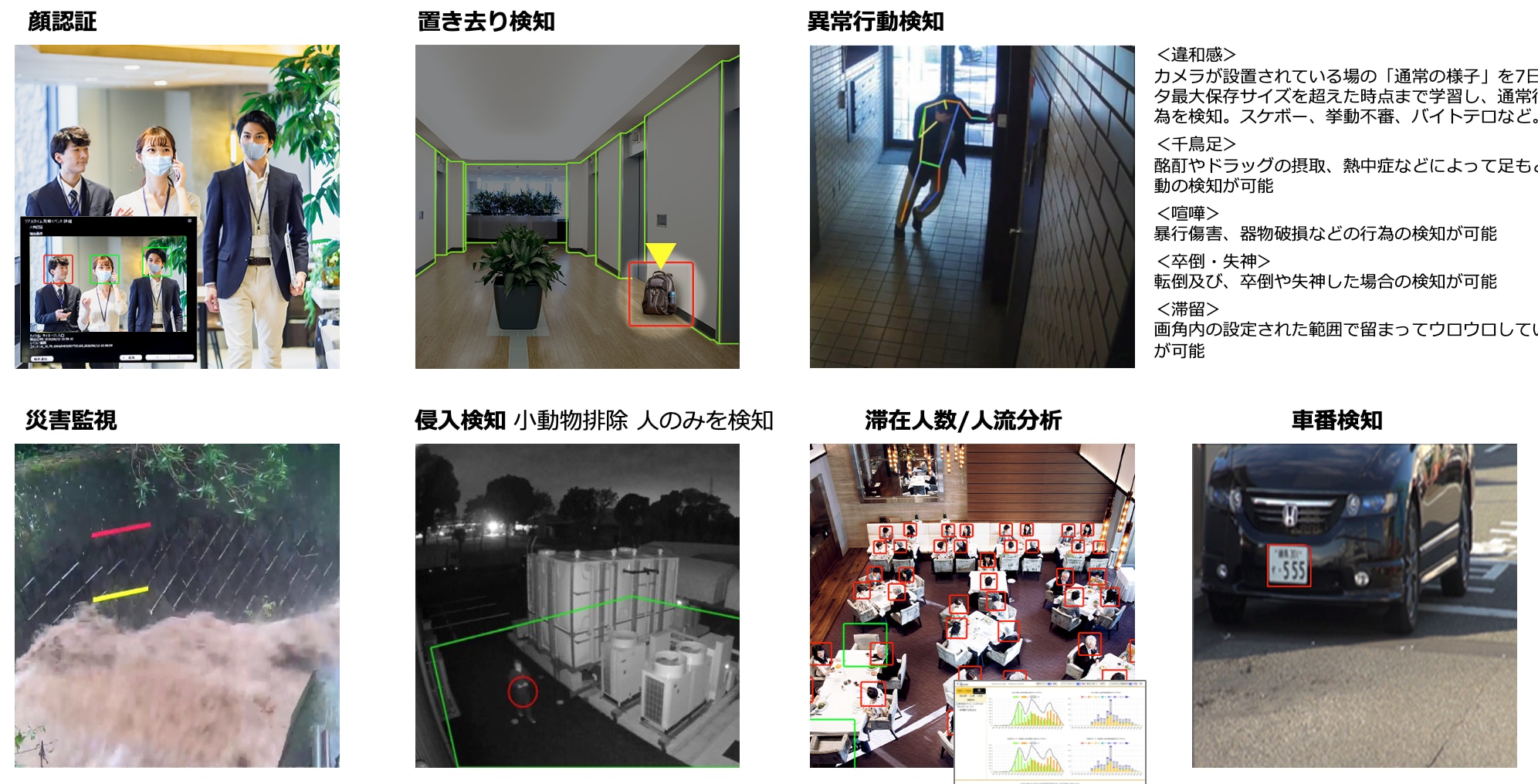

AIが実現する最先端の防犯システム

現代の防犯は、もはや人間の目や耳だけでは限界があります。そこで、AI(人工知能)がその高度な認識能力と分析能力で、これまでの防犯システムの概念を大きく変えようとしています。 AIは、膨大なデータからパターンを学習し、人間には見落としがちな微細な変化や兆候を捉えることで、犯罪の未然防止や迅速な対応を可能にする、革新的な防犯システムを構築します。

AI画像解析による不審者検知と行動分析

AI画像解析技術は、監視カメラの映像をリアルタイムで分析し、不審な動きや状況を自動で検知するシステムです。従来の監視カメラが「録画」が主目的であったのに対し、AI画像解析は「監視」と「分析」に重点を置いています。

解析対象 | 主な検知・分析内容 | 防犯上の効果 |

人物 | 不審な徘徊、長時間滞留、侵入試行、転倒、特定エリアへの侵入、争い、暴力行為 | 犯罪予兆の早期発見、異常事態への迅速な対応、要支援者(高齢者、子ども)の見守り |

車両 | 不正駐車、危険運転、乗り捨て車両の検知、ナンバープレート認識 | 不法投棄防止、車両盗難対策、交通ルールの遵守促進 |

物体 | 置き去り荷物、持ち去り行為、危険物の検知、火災・煙の検知 | テロ対策、万引き防止、火災の早期発見 |

例えば、特定のエリアに長時間滞留する人物や、通常とは異なる動きをする車両を自動で識別し、警備員や管理者へ即座にアラートを発することができます。これにより、人の目では見落としがちな異変を逃さず、迅速な初期対応が可能となります。また、過去の映像データから特定の人物や車両を追跡することもでき、事件発生時の捜査支援にも大きく貢献します。

音声認識AIによる異常音検知

視覚情報だけでなく、聴覚情報も防犯において非常に重要です。音声認識AIは、周囲の音を常にモニタリングし、犯罪や事故につながる可能性のある異常音を自動で識別・検知します。

検知対象となる異常音 | 防犯上の効果 |

悲鳴、叫び声 | 緊急事態の早期察知、人命救助への迅速な連携 |

ガラスの割れる音 | 侵入窃盗の予兆検知、器物損壊の早期発見 |

銃声、爆発音 | 大規模な事件・事故の早期発見、緊急避難の指示 |

自動車の急ブレーキ音、衝突音 | 交通事故の早期発見、負傷者への迅速な対応 |

犬の異常な吠え声、動物の鳴き声(苦痛を伴うもの) | 動物虐待の可能性の検知、ペットの見守り |

例えば、人通りの少ない夜道で発生した悲鳴や、閉鎖された空間でのガラスの破損音など、映像だけでは判断が難しい状況でも、音声認識AIが異常を検知し、警備員や警察に通報することで、早期の介入を促します。これにより、被害の拡大を防ぎ、人命救助につながる可能性が高まります。

ドローンやIoTセンサーとAIの連携

AIは単独で機能するだけでなく、様々なデバイスと連携することで、その防犯能力を飛躍的に向上させます。特に、ドローンやIoT(モノのインターネット)センサーとの連携は、広範囲の監視や死角の解消、リアルタイムな情報収集に貢献します。

デバイス | AIとの連携による防犯機器 | 主な活用シーン |

ドローン | ● 広範囲の自動巡回監視、高所からの死角解消 ● 不審者・不審車両の追跡、リアルタイム映像伝送 ● 災害時の状況把握、遭難者捜索 ● サーマルカメラによる夜間監視 | 広大な公園、工場敷地、イベント会場、災害発生地域、夜間パトロール |

IoTセンサー | ● 人感センサー:侵入検知、特定エリアへの立ち入り検知 ● 開閉センサー:ドアや窓の不正開閉検知 ● 振動センサー:不審な振動や破壊行為の検知 ● ガス・煙センサー:火災、ガス漏れの早期検知 ● GPSセンサー:子どもの見守り、高齢者の徘徊検知 | 住宅、店舗、倉庫、公共施設、地域見守りシステム |

ドローンは、広大なエリアを効率的に監視し、AIが搭載されたカメラで不審な動きを自動で検知・追跡します。これにより、人手によるパトロールの限界を補い、迅速な初動対応を可能にします。また、IoTセンサーは、住宅や公共施設に設置され、人感、開閉、振動などの情報をAIに送信します。AIはこれらのセンサーデータと他の情報(時間帯、過去のデータなど)を統合的に分析し、異常を検知した際にアラートを発します。例えば、深夜に窓の開閉センサーが反応した場合、AIが即座にそれを異常と判断し、管理者へ通知するといった運用が可能です。

予測AIによる犯罪リスクの事前予測

AIは、過去の膨大な犯罪データや地域特性に関するデータを分析することで、将来の犯罪発生リスクを予測することも可能です。これは「プレディクティブ・ポリス(予測型警察活動)」とも呼ばれ、犯罪が起こる前に予防的な対策を講じることを目指します。

分析対象データ | 予想される情報 | 防犯上の活用例 |

過去の犯罪データ(種類、発生日時、場所、手口など) | 犯罪発生の傾向、ホットスポット(犯罪多発地域) | 重点的なパトロールエリアの設定、防犯カメラの最適配置 |

地域特性データ(人口密度、世帯構成、商業施設の有無、街灯の数など) | 地域ごとの犯罪リスク因子 | 地域特性に応じた防犯対策の立案、住民への注意喚起 |

時間帯、曜日、季節、気象データ | 犯罪発生のピークタイム、天候と犯罪の関連性 | 時間帯に応じた警備員の配置、天候悪化時の警戒強化 |

イベント情報、人の流れ(匿名化されたデータ) | 特定の場所での人混みによるリスク増減 | イベント開催時の警備体制強化、人混み対策 |

予測AIは、これらの多岐にわたるデータを複合的に分析し、「いつ、どこで、どのような犯罪が起こりやすいか」を高い精度で予測します。この予測結果は、警察や自治体、地域住民による防犯活動の効率化に貢献します。例えば、予測AIが特定の日時に特定のエリアで空き巣のリスクが高いと判断した場合、その地域へのパトロールを強化したり、住民に対して注意喚起を促したりすることで、実際に犯罪が発生する前に抑止力を高めることができます。これにより、限られたリソースを最も効果的な場所に集中させることが可能となり、地域全体の防犯力を底上げします。

地域コミュニティとAIの融合で生まれる新しい防犯のカタチ

地域防犯において、住民の「絆」が基盤となることは揺るぎない事実です。しかし、その活動にAIという強力なツールが加わることで、これまでの防犯の枠を超えた、より高度で効率的な「新しいカタチ」が実現します。AIは、住民の活動を補完し、強化する存在として、地域全体の安全・安心を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

AIを活用した地域見守りネットワークの構築

地域における防犯活動の要は、「目」と「耳」による見守りです。AIは、この見守り機能を格段に強化し、住民の負担を軽減しながら、見落としがちな異変を迅速に検知するシステムを構築します。

AI見守りカメラと住民アプリの連携

AIを搭載した見守りカメラは、不審な動きや人物、異常事態を自動で検知し、その情報をリアルタイムで地域の住民アプリへと通知します。これにより、従来の防犯カメラが「録画」に留まっていたのに対し、AIカメラは「検知」と「通知」を通じて、住民による迅速な状況確認や情報共有を可能にします。例えば、通学路での不審者情報や、迷子になった子どもの発見、高齢者の自宅での異変など、AIが検知した情報が住民アプリを通じて共有されることで、地域全体での早期対応が実現します。

この連携システムは、住民の防犯意識を高めるとともに、「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を具体的に行動へと結びつけます。AIが検知した情報を基に、住民が自主的に状況を確認し、必要に応じて警察や自治体に通報するといった協働体制が、犯罪抑止力として機能します。

高齢者や子どもの安全を見守るAIシステム

高齢者や子どもの見守りは、地域コミュニティにおける重要な課題です。AIシステムは、彼らの安全を多角的にサポートします。

例えば、自宅に設置されたAI見守りセンサー(人感センサー、開閉センサーなど)やAIカメラが、高齢者の活動パターンを学習し、長時間動きがない、夜間に徘徊しているといった異常を検知した場合、家族や地域の見守り担当者に自動で通知します。これにより、孤独死の防止や、急病時の早期発見に繋がります。

また、子どもたちが利用する公園や通学路に設置されたAIカメラは、危険な場所への侵入や、不審な人物の接近を検知し、保護者や地域住民にアラートを送ることで、事故や事件を未然に防ぐ助けとなります。これらのシステムは、プライバシーに配慮しつつ、必要な情報のみを必要な人に届ける設計が不可欠です。

AIによる防犯情報の効率的な共有と活用

従来の防犯情報共有は、回覧板や口頭での伝達が主であり、情報のリアルタイム性や網羅性に課題がありました。AIは、この情報共有のあり方を根本から変革します。

AIが収集・分析した不審者情報、犯罪発生マップ、危険エリアの予測などの防犯情報を、一元化されたプラットフォーム(住民アプリや地域ポータルサイト)を通じて、住民が必要な時にいつでもアクセスできるようにします。これにより、地域住民は最新の防犯状況を常に把握し、自身の行動に役立てることができます。

特に、AIによるデータ分析は、過去の犯罪データや気象情報、イベント情報などを組み合わせることで、犯罪リスクの高い時間帯や場所を予測し、その情報を住民に提供することが可能です。これにより、住民はより効果的な防犯対策を講じることができ、地域全体の防犯意識の向上にも繋がります。

住民とAIが協働する防犯パトロール

防犯パトロールは地域コミュニティ防犯の象徴的な活動ですが、その効率性や効果には課題がありました。AIは、住民パトロール隊の活動を強力に支援し、より戦略的で効果的なパトロールを可能にします。

AIは、過去の犯罪発生データ、時間帯、曜日、天候、地域のイベント情報などを分析し、犯罪リスクが高いエリアや時間帯を特定します。この情報に基づき、AIは最適なパトロールルートや重点警戒エリアを住民パトロール隊に提案することができます。これにより、限られた人数と時間で、より効果的に地域を見守ることが可能になります。

また、AIを搭載したドローンや定点カメラが広範囲を監視し、不審な動きや異変を検知した場合、その情報をリアルタイムでパトロール中の住民に通知します。これにより、住民はAIの「目」と「耳」を借りて、広範囲を効率的にカバーし、危険を早期に察知できるようになります。AIはあくまで「支援ツール」であり、最終的な判断や行動は住民が行うことで、テクノロジーと人間の温かさが融合した新しい形の防犯活動が実現します。

AI防犯導入における課題と解決策

地域コミュニティにAIを活用した防犯システムを導入することは、その効果が期待される一方で、いくつかの重要な課題に直面します。これらの課題を適切に認識し、解決策を講じることが、持続可能で住民に受け入れられるAI防犯の実現には不可欠です。

プライバシー保護とデータ活用のバランス

AI防犯システムは、監視カメラの映像や各種センサーから膨大なデータを収集・分析します。これにより防犯効果が高まる一方で、住民のプライバシーが侵害されるのではないかという懸念が常に存在します。特に、顔認証技術や行動履歴の解析は、個人の自由な行動が監視されていると感じさせ、住民の不信感につながる可能性があります。

主な課題 | 具体的な解決策 |

個人情報収集への懸念 | ● 匿名化技術の徹底:AIによる画像解析において、個人を特定できる情報(顔など)にモザイク処理を施したり、属性情報(性別、年齢層など)のみを利用したりすることで、プライバシー保護を強化します。 ● データ利用目的の明確化と限定:収集したデータが何のために使われるのか、その目的を具体的に住民に説明し、防犯以外の目的には利用しないことを徹底します。 ● データ保存期間の厳格な設定:必要最小限の期間のみデータを保存し、期間経過後は速やかに削除するルールを設けます。 |

データ悪用・漏洩リスク | ● アクセス権限の厳格な管理:データへのアクセス権限を最小限の担当者に限定し、アクセスログを監視します。 ● 高度なセキュリティ対策の導入:データは暗号化し、サイバー攻撃や不正アクセスから保護するための最新のセキュリティシステムを導入します。 ● 個人情報保護法など関連法規への完全準拠:日本の個人情報保護法や関連ガイドラインを遵守し、法的な枠組みの中でデータを適切に扱います。 |

透明性・説明責任の不足 | ● 住民へのデータ取り扱い方針の事前公開:AI防犯システムの導入前に、データの収集、利用、保存、削除に関する方針を広報誌やウェブサイトで公開し、住民説明会で丁寧に説明します。 ● 住民からの問い合わせ窓口の設置:データに関する疑問や懸念に対し、住民が気軽に相談できる窓口を設けます。 |

コストと運用の継続性

AI防犯システムの導入には、AIカメラ、センサー、高性能なサーバー、専門ソフトウェア、ネットワークインフラなど、多額の初期投資が必要となります。また、導入後もシステムのメンテナンス、ソフトウェアの更新、データ管理、そして緊急時の対応など、継続的な運用コストが発生します。これらの費用をどのように捻出し、長期的にシステムを維持していくかが大きな課題となります。

主な課題 | 具体的な解決策 |

高額な初期導入コスト | ● 段階的な導入・スモールスタート:まずは特定のエリアや施設から小規模に導入し、効果検証と課題抽出を行いながら、徐々に拡大していく方法を検討します。 ● 補助金・助成金の活用:国や地方自治体が提供する地域安全対策やICT導入に関する補助金・助成金を積極的に活用します。 ● クラウドベースAIサービスの利用:自社でサーバーを持つ必要がないクラウド型のAIサービスを利用することで、初期投資を抑えることが可能です。 |

継続的な運用コスト | ● 地域住民やNPOとの連携:防犯パトロールやシステム監視の一部を住民ボランティアや地域NPOと連携して行うことで、人件費などの運用コストを分担します。 ● 民間企業との連携(PPP):自治体と民間企業が連携するPPP(Public-Private Partnership)モデルを導入し、システムの運用・保守を民間企業に委託することで、効率的な運用とコスト削減を図ります。 ● 費用対効果の明確化:AI防犯システム導入による犯罪件数減少や安全性の向上といった具体的な効果を数値で示し、投資の正当性を住民や関係機関に説明します。 |

技術の陳腐化リスク | ● 柔軟なシステム設計:将来的な技術の進化に対応できるよう、モジュール化されたシステムや拡張性の高いプラットフォームを選定します。 ● 定期的なシステム評価と更新計画:導入後も定期的にシステムの性能を評価し、必要に応じてアップグレードやリプレースの計画を立てます。 |

住民理解と合意形成の重要性

どんなに高性能なAI防犯システムであっても、地域住民の理解と協力がなければ、その効果を最大限に発揮することはできません。AI技術に対する漠然とした不安、監視社会への懸念、導入目的への誤解などが、住民の反発やシステムへの無関心につながる可能性があります。住民がシステムを「自分たちの安全を守るためのツール」として受け入れ、積極的に関わることが重要です。

主な課題 | 具体的な解決策 |

AI技術への不信感・抵抗感 | ● 丁寧な住民説明会の開催:システムの機能、メリットだけでなく、プライバシー保護対策や運用ルールについても複数回にわたり丁寧に説明し、質疑応答の時間を十分に設けます。 ● 成功事例の紹介:国内外のAI防犯成功事例や、他の地域での導入事例を具体的に紹介し、AIがどのように地域安全に貢献しているかを可視化します。 ● 体験・デモンストレーションの実施:実際にAI防犯システムの一部を体験できる機会を設け、技術への理解を深めてもらいます。 |

「監視社会」への懸念 | ● 導入目的の明確化:システムは「犯罪抑止と住民の安全確保」が唯一の目的であることを繰り返し強調し、監視やプライバシー侵害を目的としないことを明確に伝えます。 ● 透明性の確保:データの取り扱い方針や運用ルールをオープンにし、住民がいつでも確認できるようにします。 ● 住民参加型の運用体制:住民代表がシステムの運用会議に参加するなど、住民が意思決定プロセスに関わる仕組みを導入し、透明性と信頼性を高めます。 |

合意形成の難しさ | ● 地域コミュニティとの対話促進:町内会、自治会、防犯ボランティア団体など、既存の地域コミュニティと密接に連携し、意見交換の場を定期的に設けます。 ● 住民アンケートや意見募集の実施:住民の意見を幅広く収集し、システムの設計や運用に反映させることで、当事者意識を高めます。 ● 小規模な実証実験の実施:本格導入の前に、一部のエリアで試験的にシステムを導入し、その効果と課題を住民と共に検証することで、合意形成を促進します。 |

日本国内の地域AI防犯成功事例と未来展望

日本各地では、地域コミュニティの安全と安心を守るため、AI技術を活用した先進的な防犯プロジェクトが次々と立ち上がっています。これらの取り組みは、地域住民の絆とAIの先進技術が融合し、犯罪抑止だけでなく、高齢者や子どもの見守り、災害時の迅速な対応など、多岐にわたる効果を生み出しています。

先進的なAI防犯導入地域事例

ここでは、日本国内で実際に導入され、成果を上げている地域AI防犯の具体的な事例をいくつかご紹介します。これらの事例は、AIが地域防犯においていかに多様な可能性を秘めているかを示しています。

事例 | 導入目的 | 主なAI技術 | 成果/効果 |

「〇〇市」の繁華街におけるAIカメラ見守りシステム | 不審者・不審行動の早期発見、犯罪抑止、住民の安心感向上 | AI画像解析(人物検知、行動分析、異常行動アラート) | 犯罪発生率の低下、警察との連携強化、住民からの評価向上、夜間の安全性の確保 |

「△△町」における高齢者見守りAI音声検知 | 独居高齢者の異変早期察知、孤独死防止、地域住民による見守り支援 | 音声認識AI(転倒音、うめき声、長時間応答なし検知) | 緊急事態への迅速な対応、地域住民の負担軽減、高齢者の安心な暮らしの提供 |

「□□区」の通学路におけるAI・IoT連携見守り | 子どもの安全確保、不審者情報の共有、保護者の不安解消 | AIカメラ、IoTセンサー(GPS、Beacon)、住民向けアプリ連携 | 子どもの居場所情報の可視化、不審者情報のリアルタイム共有、地域全体での見守り体制強化 |

「◇◇市」におけるAI予測防犯システム | 犯罪リスクの高いエリア・時間帯の特定、効率的なパトロール | 過去の犯罪データ、気象データ、人流データに基づく予測AI | 警察・地域住民による効果的な防犯活動、犯罪発生の未然防止、リソースの最適配分 |

地域コミュニティ防犯の未来を拓くAI技術

AI技術の進化は止まることなく、地域コミュニティ防犯の未来を大きく変革する可能性を秘めています。今後、AIは単なる監視ツールにとどまらず、地域住民と協働し、より安全で強靭なコミュニティを築くための強力なパートナーとなるでしょう。

AIのさらなる進化と多角的な連携

未来のAI防犯システムは、より高精度な予測とリアルタイム分析が可能になります。複数の情報源(画像、音声、センサーデータ)を統合して解析するマルチモーダルAIが普及し、より複雑な状況判断ができるようになります。また、デバイス上でデータ処理を行うエッジAIの進化により、プライバシー保護を強化しつつ、高速な異常検知が可能になります。

さらに、ドローンや自律移動ロボットといった新しいモビリティ、そしてスマートシティ構想との連携も深まります。これにより、広範囲の見守りや、災害時・緊急時における迅速な情報収集と対応が実現し、地域全体のレジリエンス(回復力)が向上します。

住民参加型AI防犯システムの深化

住民は、スマートフォンアプリなどを通じてAIシステムと密接に連携し、不審情報の提供や見守り活動への参加がより容易になります。AIが収集・分析した情報を基に、住民が主体的に防犯活動に参加できる仕組みが進化し、地域住民の「共助」の精神とAIの「公助」の力がシームレスに連携します。

また、デジタルツイン技術を活用することで、地域のリアルな空間情報をデジタル上に再現し、AIによる犯罪リスクのシミュレーションや、防犯対策の効果検証を仮想空間で行うことが可能になります。これにより、より効果的で効率的な防犯戦略を策定できるようになるでしょう。

プライバシー保護と倫理的利用の確立

AI防犯システムの導入において最大の課題とされるプライバシー保護は、未来に向けて重要な進化を遂げます。匿名化技術、差分プライバシー、そしてフェデレーテッドラーニングなどの技術がさらに発展し、個人の権利を保護しつつ、データ活用のメリットを最大化するバランスがとれるようになります。AIの倫理的な利用に関するガイドラインや法整備も進み、社会的な受容性が高まることで、AI防犯システムはより広く、安心して導入されるようになります。

最終的に、AIは単なる監視ツールではなく、地域コミュニティの絆を強化し、住民一人ひとりが安心して暮らせる社会を築くための強力なパートナーとなるでしょう。AIと住民が協働し、進化し続けることで、より強固で持続可能な防犯体制が確立され、日本の地域社会は「AIと共生する安全な未来」へと歩みを進めます。

まとめ

地域防犯の未来は、住民同士の温かい絆と最先端のAI技術の融合によって拓かれます。AIは不審者検知や異常音解析、犯罪予測などで防犯活動を強力に支援し、地域コミュニティの連携を効率化します。もちろん、プライバシー保護やコストといった課題はありますが、適切な運用と住民理解を得ることで克服可能です。AIが地域住民の目となり耳となることで、子どもから高齢者まで誰もが安心して暮らせる、持続可能な防犯体制が日本各地で実現され、より安全で豊かな社会へと進化していくでしょう。